【目次】

» 目次

シュリーレン現象(Schlieren)

陽炎・逃げ水

フェーン現象(Foehn wind)

ジャックナイフ現象

コアンダ効果(Coandă effect)

ブロッケン現象

チンダル現象

薄明光線

エルニーニョ現象・ラニーニャ現象

ヒートアイランド現象

アモントン・クーロンの摩擦法則

チェレンコフ効果

光電効果

コンプトン効果

ライデンフロスト効果

スパイク現象

マイスナー効果

電気抵抗ゼロ現象

近藤効果

ウィーデマン・フランツの法則

マティーセンの法則

ドップラー効果

ソレー効果(Soret effect)

ムペンバ効果

コリジョンコース現象

重力マイクロレンズ現象

圧縮効果

ピンホール現象

レンズフレア・スミア現象

内視現象

ベルクマンの法則

アレンの法則

バタフライ効果

» 閉じる

» 目次

不気味の谷現象

クレショフ効果(Kuleshov effect)

ゲシュタルト崩壊

シミュラクラ現象(Simulacrum)

パレイドリア現象(Pareidolia)

アポフェニア(apophenia)

画像優位性効果(Picture Superiority Effect)

ポップル錯視(文字列傾斜錯視)

エライザ効果(イライザ効果、ELIZA effect)

ツァイガルニク効果(Zeigarnik effect)

コンコルド効果

損失回避の法則

アンダーマイニング効果

エンハンシング効果

ピグマリオン効果(ローゼンタール効果)

プラシーボ効果(プラセボ効果、偽薬効果)

ホーソン効果

カクテルパーティー効果

カラーバス効果(バーダー・マインホフ現象)

バーナム効果(Barnum effect)

フレーミング効果(Framing effect)

アンカリング(Anchoring)

系列位置効果(Serial-position effect)

自己関連付け効果(self-reference effect)

ザイオンス効果

ハロー効果(halo error)

逆ハロー効果、ホーン効果(Horn effect)

メラビアンの法則(7-38-55の法則)

キュートアグレッション

スモール・ワールド現象

エコーチェンバー現象

集団浅慮(グループシンク)

フォールス・コンセンサス

敵対的メディア認知

第三者効果

ダニング=クルーガー効果

インポスター症候群

カリギュラ効果

ストライサンド効果

マンデラ効果

ブーメラン効果

自己成就的予言

セルフ・ハンディキャッピング

スパイト行動

傍観者効果

ストックホルム症候群

ウェルテル効果

ランチメイト症候群

バンドワゴン効果(bandwagon effect)

スノッブ効果・ヴェブレン効果

保有効果

スリーパー効果

ブーバ/キキ効果

シャルパンティエ効果

クロノスタシス(Chronostasis)

幻肢痛

プロテウス効果

プルースト効果

ジャネーの法則(Janet’s Law)

» 閉じる

» 目次

1万時間の法則

シープスキン効果(Sheepskin effect)

シグナリング(signaling)

技術決定論(Technological determinism)

割れ窓理論

社会的手抜き(Social loafing)

ランチェスターの法則

マタイ効果

ムーアの法則

アムダールの法則

ギルダーの法則

収穫加速の法則

クレオール現象(クレオール化)

フリン効果(Flynn effect)

カニンガムの法則

バスタブ曲線(故障率曲線)

ネットワーク効果

メトカーフの法則

ロックイン効果

先行者利益

キャズム理論(イノベーター理論)

リープフロッグ現象

グッドハートの法則

キャンベルの法則

コブラ効果

資産効果・逆資産効果

ファットテール現象

グレシャムの法則

» 閉じる

物理的な効果や現象

シュリーレン現象(Schlieren)

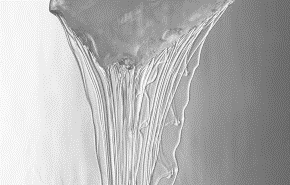

透明な媒質の中で場所により屈折率が違うとき、その部分にしま模様やもや状の影が見える現象。水溶液への溶質の溶解や、異なる温度の空気の層によって生じる陽炎などはシュリーレン現象の主な例である。

図.氷砂糖が水に溶解する様子

図.氷砂糖が水に溶解する様子

図.陽炎(かげろう)

図.陽炎(かげろう)

陽炎・逃げ水

陽炎(かげろう;heat shimmer;heat haze)とは、密度の異なる大気が混ざり合うことで光が屈折し、背後の風景が揺らめくように見える現象のことを指す。強い日射・微風などの条件が揃うと、アスファルトの舗装上や自動車の屋根の上などで観察できる。 蜃気楼の意味でこの言葉を使うこともある。

特にアスファルトは黒色であるため、太陽光を大部分を吸収して高温になり、周辺の空気を熱して強い陽炎を発生させる。このとき光の全反射が起こり、あたかも水面があるかのように見えることがある。この現象を「逃げ水」(road mirage)と呼ぶ。実際には水がある訳ではなく、追いかけても逃げていくことからこの名が付いている。逃げ水は砂漠でも時折見られる現象であり、オアシスと勘違いして追いかけてしまうのは命取りである。

図.逃げ水(にげみず)

図.逃げ水(にげみず)

図.砂漠の逃げ水

図.砂漠の逃げ水

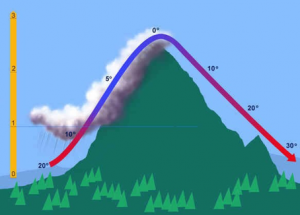

フェーン現象(Foehn wind)

山の斜面に当たった気流が山を越え、暖かく乾いた下降気流となって風下の気温が上がる現象。非常に乾燥した強い突風として吹き下ろすこともありしばしば山火事の原因にもなる。日本語では「風炎」と当て字されることもある。フェーン現象には、熱力学的な断熱変化によって起こるフェーン現象と力学的に起こるフェーン現象の二種類がある。空気中の水蒸気量の違いや温度差による密度の差がフェーン現象を引き起こすことが知られており、風上の斜面で降水をもたらすのが熱力学的なフェーン現象である。

参考:「フェーン現象は通説と異なるメカニズムで生じていることを解明」:一般によく知られているのは熱力学的メカニズムだが、日本で発生するフェーン現象の大半は力学的メカニズムで発生しているとする筑波大学の研究報告。

図.熱力学的フェーン現象の概略図

図.熱力学的フェーン現象の概略図

ジャックナイフ現象

トラクターやバイクなどの牽引自動車が、急ブレーキ又は急ハンドルをした際に運転席と荷台がくの字に折れ曲がる現象。トレーラーの荷台部分には大抵の場合重い積み荷が積載されており、この積み荷に慣性の法則が働くことによりジャックナイフのように荷台部分が折れ曲がる。これによりトラックの荷台が別車線や対向車線に進入してしまう危険性があるので、後続車や対向車のドライバーは注意しておきたい。なお「ジャックナイフ」とは折り畳み式の小形ナイフを指している。

図.くの字に折れ曲がって停止したトラック

図.くの字に折れ曲がって停止したトラック

コアンダ効果(Coandă effect)

粘性を有する流体の流れが近傍の壁面へ引き寄せられたり、壁面との接触を保ち続けるように流れる現象。ルーマニアの発明家アンリ・コアンダがジェットエンジンの実験において指摘したものが最初とされる。

例えば、薬品をビーカーに流し込む際に、ビーカーの壁面に当てたガラス棒に液体を伝わせて流し込む方法が取られることがある。これはコアンダ効果を利用したものである。また、下の動画のようにドライヤーの流風でピンポン玉を浮かせることもできるが、これもコアンダ効果の原理を応用したものである。

ブロッケン現象

太陽などの光が背後から差し込み、影の側にある雲粒や霧粒などのコロイド粒子によって光が散乱され、影の周囲に虹のような光の輪が現れる現象。

図.人の影によるブロッケン現象

図.人の影によるブロッケン現象

図.飛行機の影によるブロッケン現象

図.飛行機の影によるブロッケン現象

チンダル現象

コロイド状の物体に強い光を当てると光の筋が見える現象。霧の中で車のヘッドライトを付けたときや、雲の隙間から光の筋が見えるのはチンダル現象による。水蒸気はコロイドであるため、チンダル現象は自然界の至る所で観察される。19世紀にイギリスの物理学者ジョン・ティンダル(John Tyndall; 1820~1893)によって発見されたため、この名が付いた。

図.チンダル現象

図.チンダル現象

薄明光線

太陽が雲の陰に隠れているとき、雲の切れ間や端から放射状に延びる光線を「薄明光線」と呼ぶ。大気中にエアロゾル粒子(ほとんどの場合は水滴)が多く、透過率が高いときに見られる自然現象であり、チンダル現象の一種である。雲を構成する水滴(雲粒)よりも小さい水滴が多数浮遊した状態において、光が散乱されることで観察できる。

図.薄明光線

図.薄明光線

薄明光線は「

エルニーニョ現象・ラニーニャ現象

「エルニーニョ現象」とは、太平洋赤道域の日付変更線付近から南米沿岸にかけて海面水温が平年より高くなり、その状態が1年程度続く現象を指す。 「ラニーニャ現象」では逆に、同じ海域で海面水温が平年より低い状態が続く現象を指す。これらの現象はそれぞれ数年おきに発生しており、地球規模での気候変動に影響を与えていると考えられている。

「エルニーニョ」”El Niño” はスペイン語で「男の子」や「イエス・キリスト」を意味するが、これは元々、地元の漁師が毎年クリスマスの時期にペルーとエクアドルの国境付近の海域で発生する海水温の上昇現象を指して呼んでいたことに由来する。一方で、エルニーニョ現象と逆に東太平洋の赤道付近で海水温が低下する現象は、スペイン語で「女の子」の意味である「ラニーニャ」”La Niña” と呼ばれるようになった。

ヒートアイランド現象

郊外に比べて都市部ほど気温が高くなる現象。地表面の人工化(アスファルトやコンクリート面の敷設)や人口排熱の増加などが原因となって引き起こされる。特に近年の日本(特に関東地方)の熱帯夜日数は増加傾向にある。

アモントン・クーロンの摩擦法則

フランス人物理学者のシャルル・ド・クーロン(Charles-Augustin de Coulomb、1736-1806年)が実験的に導いた摩擦法則。この法則は以下の要素からなる。

-

- 摩擦力は摩擦面に働く垂直荷重に比例し、見かけの接触面積に依存しない

- 動摩擦力は滑り速度に依存しない

- 静摩擦力は動摩擦力よりも大きい

同じフランス人の物理学者であったギヨーム・アモントン(Guillaume Amontons、1663-1705年)がクーロンに先駆けて約1世紀前に同じ法則を導いているため、アモントン・クーロンの摩擦法則と呼ばれることもある。

チェレンコフ効果

荷電粒子の速度がその媒質中を進む光速度よりも速い場合に光が放射される現象のこと。チェレンコフ放射ともいう。相対性理論では真空中の光速は常に一定と仮定しているが、空気や水などの媒質中を進む光の速度はこれよりも遅くなる。媒質中の光の速度よりも速い速度で荷電粒子が通過する際に放出される光が「チェレンコフ放射光」である。

光電効果

物質に光を照射すると、電子(特にこの場合「光電子」と呼ぶ)が物質の表面から放出される現象のこと。光のもつエネルギーが物質中の電子に与えられることによって電子殻から内殻電子が飛び出す。光電効果には外部光電効果と内部光電効果の2種類があり、単に光電効果という場合は外部光電効果を指すことが多い。19世紀中頃には既に報告されており、長らく物理学の難題とされてきたが、アインシュタインが光量子仮説を導入して光電効果のメカニズムの説明に成功。この業績によって、アインシュタインは1921年にノーベル物理学賞を受賞した。光電効果は固体の電子状態を調べる手法の一つである光電子分光法に応用されており、スウェーデンの物理学者カイ・シーグバーン (Kai M. Siegbahn) は高分解能光電子分光法を発明した功績で1981年のノーベル物理学賞を受賞している。

コンプトン効果

X線を物体に照射すると、散乱X線の波長が入射X線の波長より長くなる現象。電子によるX線の非弾性散乱によって起こる現象であり、散乱角$\phi$で散乱された散乱X線の波長を$\lambda^{\prime}$とすると波長の差は$$\Delta \lambda =\lambda^{\prime}-\lambda ={\frac {h}{m_{\text{e}}c}}(1-\cos \phi )$$で与えられる。光電効果と同様、コンプトン効果はX線(電磁波)が粒子性をもつこと、つまり光子として振る舞うことを示しており、光量子仮説を支持する結果を与えるものである。コンプトンはコンプトン効果を発見した功績により1927年にノーベル物理学賞を受賞した。

ライデンフロスト効果

液体の沸点に比べてかなり高温の物体の表面に液体を近づけると、瞬時に蒸気の層が生成して熱伝導が阻害され、液体が急激に沸騰しなくなる物理現象のこと。このとき蒸気層は被膜のような効果を発揮し、液滴が固体表面と物理的に接触せず、表面上をホバリングするように振舞う。この現象は、ドイツの医師ヨハン・ゴットロブ・ライデンフロストが “A Tract About Some Qualities of Common Water” で説明したことに因んで名付けられた。

熱したフライパンに水滴を落とした時などによく見られる現象であり、この他にも、天ぷらを揚げるときに油の中に指が触れても火傷しない、液体窒素に一瞬だけ手が触れても凍傷にならない、といった例が挙げられる(いずれの場合も短時間のみの接触に限るので、安易にマネしないこと)。なお、ライデンフロスト現象の始まる温度(またはライデンフロスト効果が最高となる温度)を「ライデンフロスト温度」と呼び、水滴を熱したフライパンに落とす場合のライデンフロスト温度は160℃付近、ライデンフロスト効果が最も顕著に表れるのは300℃付近と言われている。

ライデンフロスト現象https://t.co/EjxyQiSioW pic.twitter.com/8366BUfoyN

— 美しき物理学bot (@ST_phys_bot) February 18, 2023

スパイク現象

ナノメートルサイズの強磁性粒子を有機溶媒や水に懸濁させたコロイド状の液体を磁性流体という。磁性流体に対して永久磁石などの磁場の発生源を至近距離に置くと、その磁力線の流れに沿って磁性流体から角が生えたような突起が形成される。この現象をスパイク現象という。

流線型に突起が形成される独特な形状を生じることから、この現象を利用した芸術作品が作られている。下の画像はアーティストである児玉幸子氏(電気通信大学准教授;2022年現在)の作品『突き出す、流れる』(竹野美奈子氏との共作)である。

(2001年)児玉幸子、竹野美奈子

(2001年)児玉幸子、竹野美奈子

写真:高田洋三 技術協力:山田正太郎、齋藤悟

スパイク現象の見た目はトゲトゲしいが、単なる液体なので実際には柔らかく、触れても棘が刺さることはない。例えば次の動画が参考になるだろう。

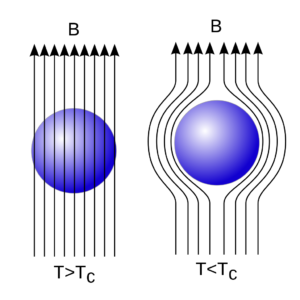

マイスナー効果

超伝導状態の物質に外部から磁界を加えると、物質内部の磁束がゼロになる現象のこと。超伝導体に上面から近付けた磁石が空中に浮き上がる実験を見た(体験した)ことのある人も少なくないだろうが、これは磁石の発する磁力線がマイスナー効果によって弾き返されているためである。この状態は「完全反磁性」とも呼ばれる。

これは米村でんじろう先生の公式YouTubeチャンネルの動画である。なお、この動画の冒頭の映像(もしくはサムネイル)からはマイスナー効果による「ピン留め効果」も観察できる。

図.マイスナー効果の概念図

図.マイスナー効果の概念図

マイスナー効果は超伝導温度$T_c$未満の温度$T$において発現する。現在、超伝導温度$T_c$を常温に近付けるための研究が世界中で競って進められている。将来的には磁場閉じ込め方式の核融合炉の材料開発にも大きな進展をもたらすと考えられる。

電気抵抗ゼロ現象

超伝導状態の物質の電気抵抗がゼロになる現象のこと。超伝導温度$T_c$を常温に近付けるための研究が盛んに行われている理由としては、室温超伝導を実現する材料が人類社会にもたらすであろう莫大なメリットが第一にある。例えば、発電所から各家庭に送電されるまでの電力ロスがゼロになることで、送電コスト・電気代が大幅に削減でき、結果的に化石燃料の消費量が抑えられてCO2排出量が激減する。また、CPU内の配線の電気抵抗が無くなるため発熱がほとんど消失し、冷却装置が不要になるばかりか、コンピュータの性能が飛躍的に向上する。その他、電気抵抗が消失することによる全く新しい技術革新が期待されている。

室温超伝導と言えば、2020年にNature誌上で発表された “Room-temperature superconductivity in a carbonaceous sulfur hydride” が記憶に新しいが、この論文中のデータの取り扱いには幾らかの疑義が生じている。しかしそもそもこの材料は250万気圧という途轍もない高圧条件でのみ室温超伝導状態を実現しており、今すぐ実用に至るようなものではないことは留意しておくべきだろう。

いずれにしても、室温付近に超伝導温度$T_c$を有する物質の発見は世界中の科学者にとって究極の夢である。もしそのような材料が発見されれば、ノーベル賞の一つや二つは間違いない人類史に残る大偉業となるだろう。

近藤効果

微量の磁性体を不純物として含有する希薄磁性合金において、ある温度以下では電気抵抗が上昇するようになる現象のこと。1964年に工業技術院電気試験所(現・産業技術総合研究所)の近藤淳らが理論的に明らかにし、近藤効果と呼ばれる。

ウィーデマン・フランツの法則

金属の熱伝導率と電気伝導率の比が温度に比例する法則をウィーデマン・フランツ則と呼ぶ。これはドイツの物理学者であるグスタフ・ウィーデマン(Gustav Wiedemann)とルドルフ・フランツ(Rudolph Franz)によって1853年に報告された。

ウィーデマン・フランツ則によると、金属の熱伝導率$K$と電気伝導率$\sigma$の比は温度$T$に対して、$$\dfrac{K}{\sigma}=LT$$の関係式を満たす。ここで、$L$はローレンツ数であり、$$L=\dfrac {\kappa}{\sigma T}=\dfrac {\pi ^{2}}{3}\left(\dfrac {k_{\mathrm{B}}}{e}\right)^{2}=2.44\times 10^{-8}\,\mathrm {V} ^{2}\mathrm {K} ^{-2}$$で与えられる定数である。

マティーセンの法則

電気抵抗は電子が格子欠陥や格子振動により散乱されるために生じる。1862年にA.マティーセンは、物質中に欠陥や不純物などによる散乱源が複数ある場合、全体としての電気抵抗は個々の散乱源による抵抗の和になるという経験則を発見した。これをマティーセンの法則という。これは合金の抵抗率は母材の抵抗率より低くならないことを意味しており、合金化によって電気伝導率が向上するとは一般に言えないことを意味する。ただし、マティーセンの法則はあくまでも近似的なものであり、この法則に従わない例も知られている。

ドップラー効果

波の発生源が移動する、あるいは観測者が移動することで観測される周波数が変化する現象。ドップラー効果は波動に共通して生じる現象であり、音や光で観察される。音の場合は救急車のサイレンの音高の変化などが該当する。光の場合は天体の吸収スペクトルデータと本来の元素の吸収線との差から遠ざかる速度を見積もることなどに利用される(天体は速い速度で運動しているため光の周波数がずれる)。因みに、音が伝播する速度は媒質(および、その密度)によって決まっており、これを上回る速さで音源が移動すると衝撃波が発生する。

ソレー効果(Soret effect)

分子などの粒子は、温度勾配の存在下で高温側あるいは低温側へと一方向的に輸送される。この現象を「熱泳動」という。熱泳動は気相でも液相でも起こるが、液相で熱泳動が生じることを特に「ソレー効果」と呼ぶ。「ソーレ効果」とも表記される。

ソレー効果はより単純に、溶液に温度勾配を与えることにより溶液中に濃度勾配が形成される現象、とも説明できる。この効果を定量的に表すパラメータをソレー係数という。ソレー効果はその輸送方向によって2通りに分けられ、低温側へ拡散する場合は正、高温側へと輸送される場合は負と定義される。粒子は熱泳動によって高温(もしくは低温)側へと媒質中に拡散し、定常状態では温度差に依存した濃度勾配を形成する。

多元系における温度ムラと濃度ムラの科学には未解明な点が多く、今もなお物理学分野のフロンティアとなっている。この分野の研究成果は、結晶成長や石油精製プロセス、半導体材料の凝固プロセスなどへの応用が期待されている。

ムペンバ効果

水などの冷却時に、特定の条件下では高温の水のほうがより低温の水より速く凍結するという効果。1963年、タンザニアの中学生であったエラスト・B・ムペンバ (Erasto B. Mpemba) が発見したとされることに因む。再現性が悪い現象としてしられ、物理学的に眉唾物として扱われる向きもある。

ところが2020年、Avinash Kumar氏とJohn Bechhoefer氏の研究チームは、水中におけるガラスのコロイド粒子の振る舞いを研究していた際に、高温のガラスが低温のガラスよりも速く冷却される現象を偶然発見した。これらの知見を基にNature誌上で指数関数的に速い冷却が観察されたとする論文を発表し、相転移を跨がない物質の温度変化(冷却過程)における一般的な現象としてムペンバ効果を定義することに成功した。

将来的にムペンバ効果の研究は、マイクロプロセッサなどの局所的な熱源から熱を迅速に除去したり、冷媒への効率的な熱伝導を実現したりする新手法の確立に繋がると期待されている。

コリジョンコース現象

等速直線運動をしている2つの車両や航空機同士が、互いから見えている相対的な位置(角度)が変わらないことから止まっているように錯覚してしまう現象のこと。この現象が起こると、視界が良好な場合であっても互いを早期に視認することが困難となり、避けきれずに衝突してしまうことから “Collision”(衝突)する “Course”(進路)との名が付いている。海上でも、見落としてしまったり、停泊中の船舶と見分けが付かなかったりして避けきれずに衝突してしまう事故が稀に発生する。英語圏では “Constant bearing, decreasing range (CBDR)” と呼ばれている。

以下の動画は実際にコリジョンコース現象が原因となった交通事故の一例(事故シーンは3:56~)。運転の際は十分に気を付けたい。

重力マイクロレンズ現象

遠くの天体から出た光が、進行方向の途中にある銀河や銀河団などの重力場によって曲げられる現象を重力レンズ現象という。これは光学的にはレンズに似た機能を果たすことから、天体観測に応用されている。太陽程度以下の比較的低質量の天体が起こす重力レンズの場合は特に重力マイクロレンズ現象と呼ばれる。これを利用することで、重力を及ぼしている天体を直接検出できない場合でも重力マイクロレンズ効果による集光によって検出が可能となる。

圧縮効果

2つ以上の対象を遠くから撮影すると近くで撮った時よりも密集して(対象同士の距離が縮まって)見える効果。圧縮効果は望遠レンズによる撮影の際に多く見られる。遠近法による錯覚の一種。プロ野球中継でマウンドとバッターボックスの距離が近いように見えるのも圧縮効果の身近な例だと言える。

望遠レンズの効果。

レンズを変えるだけで「密」に見えるのは面白いデスね。 pic.twitter.com/06qTlyWVW0— 言迷水/💦日音黒通信団フ゛ロンス゛戦闘員【公式】 (@genmeisui) January 6, 2021

ピンホール現象

ピンホール現象(またはピンホール効果)は、小さな穴(ピンホール)を通して光を通過させることによって生じる光学的な現象である。通常、レンズを通過する光は、レンズの形状が完全でないために異なる方向に散らばる可能性がある。これは「球面収差」と呼ばれる。そこで、小さな穴(ピンホール)を通して光を通過させると、穴の周りの部分が光を遮って一部の光のみが通過する。この結果、光は一点に集中し、はっきりとした像が得られる。ピンホール効果は、このようにして光を集中させることで、明瞭な像を作るのに利用される。

この現象はピンホールカメラやカメラ・オブスキュラなどで観察される。小さなピンホールはレンズの一種として機能し、光を集中させることができる。この効果は、視力を検査するために眼科医、視能訓練士、および検眼士によって使用されるオクルーダー(pinhole occluder)でも使用されている。

ピンホール現象は、古代中国の墨子や古代ギリシャのアリストテレスの問題においても言及されており、光の挙動を観察し説明するために使用されていた。また、ファーティマ朝時代のエジプトで活躍したイラク出身の数学者イブン・アル・ハイサム(965~1040年)は、光がピンホールを通過するときの光の挙動を示す図を後世に残している。

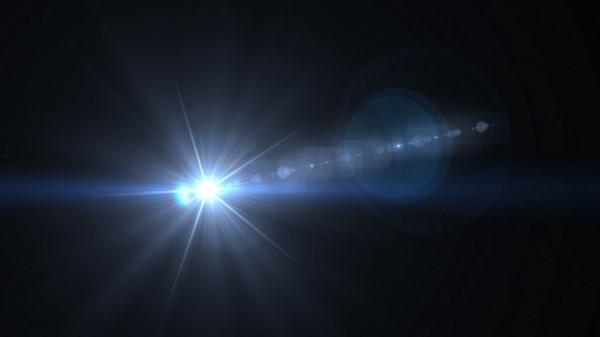

レンズフレア・スミア現象

周囲より極端に明るい光源を撮影するときに白い線が現れる現象を「スミア現象」という。また、そのような光源の周囲に現れる放射状の光の筋を「レンズフレア」という。

図.レンズフレアの例

図.レンズフレアの例

内視現象

眼球内部に原因を有する視覚効果全般を指す。例えば「飛蚊症」はガラス体内部の繊維が糸くず状のもやとして視界に現れる現象であり、内視現象の一種である。「眼内閃光」は眼球を瞼越しに圧迫するなどして網膜を刺激することで光を知覚したような感覚が生まれる現象であり、これも内視現象の一種である。これらの他にも、ブルーフィールド内視現象(シェーラー現象)、ハイディンガーのブラシ、網膜脈管視現象、プルキニエの像 (Purkinje images) といった現象が知られている。

ベルクマンの法則

広く分布している恒温動物の分類群の中では、寒冷な環境には大きなサイズの個体や種が見られ、暖かい地域には小さなサイズの個体や種が見られるという、生物地理学における法則のこと。ドイツの生物学者クリスティアン・ベルクマン(Christian Bergmann、1814~1865年)が1847年に発表した。この法則は定性的には「2乗3乗の法則」によって説明できる。即ち、大きな動物は小さな動物よりも体積に対する表面積の比率が低いため、単位質量あたりの体温の放射が少なく寒冷地でも暖かく過ごせるという理由による。また、ベルクマンの法則は一般には植物に対して適用できないことが知られている。

アレンの法則

恒温動物では、寒冷な地域に住んでいる種ほど体の突出部(耳や尾など)が短くなることが多いという、生物地理学における法則のこと。アメリカの生物学者ジョエル・アサフ・アレン(Joel Asaph Allen、1838~1921年)が1877年に発表した。ベルクマンの法則は動物の全体的な体長について述べたもので、アレンの法則は体の部位に関する法則という違いがある。

バタフライ効果

些細な出来事が事象の遠因となり、引き起こされた一連の事象が繋がって次第に大きな現象へと至ることを比喩的に表現した用語である。この概念を最初に発表した気象学者エドワード・ローレンツ(Edward Norton Lorenz)の講演の題名『Predictability: Does the Flap of a Butterfly’s Wings in Brazil Set Off a Tornado in Texas?(予測可能性:ブラジルでの蝶の羽ばたきはテキサスでトルネードを引き起こすか)』が名前の由来になっている。「蝶が羽ばたく程度の非常に小さな撹乱が遠方の気象に影響を与えうる」という主張がもし正しければ、現実世界の初期値鋭敏性が非常に高いことを意味し、長期的な気象予測を正確に行うことが困難(あるいは、一切の観測誤差を無くさない限り不可能)であることを示唆する。元々は気象学の用語だったが、カオス理論やタイムマシン関連の文脈で登場することが多い。

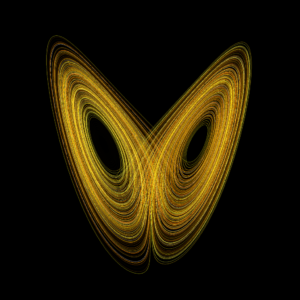

以下の図はローレンツ方程式と呼ばれる3元連立非線形常微分方程式の解として得られる「ローレンツ・アトラクタ」と呼ばれるトラジェクトリの一例である。これは1963年にローレンツが論文中で提示したもので、決定論的な連立常微分方程式が初期値鋭敏性(予測不可能性)を有するという事実は当時の研究者に衝撃を与えた。

図.ローレンツ・アトラクタ

図.ローレンツ・アトラクタ

(別名「ローレンツ・バタフライ」)

心理的な効果や現象

不気味の谷現象

実際の人間に不完全に似ている人間風の物体が、観察者に不気味さと嫌悪感を引き起こす現象のこと。ロボット工学者の森政弘が1970年に提唱した。「完全なロボット」から徐々に「人間との類似度」(擬人性)が増していくと、ある領域で違和感や恐怖感、嫌悪感(負の感情的反応)が顕著に表れる。これを「不気味の谷」と呼ぶ。この成因として、モノと人間の分類不可能性が嫌悪感を催しているという指摘や、不完全な人間らしさが死や非健常性を連想させるために恐怖を与えるという説がある。英語では “Uncanny valley” と呼ばれており、メカニズムについて研究が進められている。

「アンドロイドの表情に違和感が生じる要因候補を特定 ~顔皮膚の大局的流れにおける人との違いが明らかに~」:顔面の皮膚の大局的な流れが人と異なることが理由で、アンドロイドが表情を表出した際に違和感が生じるとする大阪大学の研究報告。

クレショフ効果(Kuleshov effect)

無関係で脈絡の無い複数の画像や映像を連続して見ると、人は無意識にそれらを関連付けて解釈してしまうという心理現象。ソビエト連邦の映画作家・映画理論家であるレフ・クレショフが示したことで知られる認知バイアスの一種。クレショフは1910年代から20年代にかけて、複数の断片的なシーンを組み合わせた映像を観客に見せて各シーンの感想を尋ねるという実験を行った。この実験によってフィルム編集の有用性と有効性が実証され、複数のシーンを違和感無く接続して独自の意味を持たせる映画の編集技法である「モンタージュ技法」が興った。

ゲシュタルト崩壊

全体性を有するまとまりのある構造(Gestalt:形態)から全体性が低下したように認識されてしまい、構成部分としてしか認識できなくなる現象。文字や記号、パターンの全体的印象が消失する一時的な視覚性失認の一種で、視覚的な「意味飽和」とも言われる。同じ文字を多数書き取るときなどに発生することが多い。例えば、以下の画像を眺めると何となく感覚的に理解できるかもしれない(ひらがなの「の」ではなく単なる模様に見えてくる)。

図.ひらがなの「の」

シミュラクラ現象(Simulacrum)

3つの点が集まった図形が人の顔に見える現象。ヒトの脳の働きによるものと考えられている。大抵の心霊現象や心霊写真などはこの現象により説明できることが多い。

図.コンセント

図.コンセント

(顔に見える?)

パレイドリア現象(Pareidolia)

見慣れているパターンを本来そこに存在しないにもかかわらず心に思い浮かべる現象。単に「パレイドリア」と呼ばれることもある。雲の形から動物や顔など、何らかの物体を思い浮かべたり、月の模様に兎の姿を見たりするのはパレイドリア現象で説明される。パレイドリアは視覚的なものに限る訳ではなく、録音した音楽を逆再生したり再生速度を変えたりすると隠されたメッセージが聞こえてくる気がするというのも聴覚的なパレイドリア現象の例である。

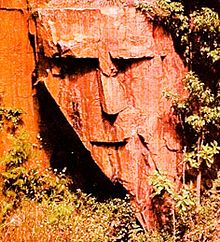

上述のシミュラクラ現象もパレイドリアの一種である。例えば下の画像は「擬態岩」の一つである。他にも、火星の人面岩などもパレイドリアによる錯覚の有名な例である。

図.少し特徴的な岩肌

図.少し特徴的な岩肌

(顔に見える??)

図.火星の人面岩(中央やや上)

図.火星の人面岩(中央やや上)

(顔に見える???)

アポフェニア(apophenia)

上述のパレイドリアのように何の変哲もない(時にランダムで無意味な)視覚情報や音声情報から特定のパターンを想起する知覚作用には「アポフェニア」という名前が付いている(パレイドリアはアポフェニアの一種)。これは1958年にドイツ人の心理学者クラウス・コンラッドによる造語である。

アポフェニアによる錯誤としては「ギャンブラーの誤謬」がよく知られている。これは、ある事象の発生頻度が特定の期間中に高かった場合に、その後の試行におけるその事象の発生確率が低くなると信じてしまうという誤謬のことを指す。例えば、表裏の出方が同様に確からしいコインを使い、10回コイントスをして全て表が出たとする。次に出るのが表裏のどちらか尋ねると多くの人は裏と答えてしまう。しかし実際にはコインの表裏は等確率で出現するため、これは数学的誤謬である。このように、順序や情報に何らかの規則性やパターンを当てはめてしまうのがアポフェニアである。ルーレットで「黒に20回連続で入ったのだから次は赤だろう」と考えてしまうギャンブラーは、1913年の夏にモンテカルロカジノで起こった非常に珍しい事件を思い起こすようにした方が良いかもしれない(→ cf.「ギャンブラーの誤謬」)。

因みに、統計や機械学習のモデルのオーバーフィット(過学習)も(錯誤に陥っている主体は人間ではないが)アポフェニアの一種に分類されている。

画像優位性効果(Picture Superiority Effect)

文字や言葉よりも画像を含む情報の方が人々の記憶により残りやすい(理解しやすい)傾向のこと。脳は文字よりも画像の方がより早く処理でき、視覚情報の方が記憶しやすいとされる。そのため、文字や言葉だけの情報よりも画像・グラフ・フローチャートなどを含めた情報の方が分かりやすく、記憶に残りやすくなる。例えば実際に、SNS等で流行している “meme”(インターネットミーム)は画像がほとんどである(特に海外)。

実際、このページの解説でも画像がある項目の方が

ポップル錯視(文字列傾斜錯視)

特定の文字列を繰り返すと文字列が傾いているように感じる錯視。

猫マナー猫マナー猫マナー猫マナーポップル錯視の例

猫マナー猫マナー猫マナー猫マナー

猫マナー猫マナー猫マナー猫マナー

ーナマ猫ーナマ猫ーナマ猫ーナマ猫

ーナマ猫ーナマ猫ーナマ猫ーナマ猫

ーナマ猫ーナマ猫ーナマ猫ーナマ猫

猫マナー猫マナー猫マナー猫マナー

猫マナー猫マナー猫マナー猫マナー

猫マナー猫マナー猫マナー猫マナー

エライザ効果(イライザ効果、ELIZA effect)

コンピュータープログラムやAIとの対話中に、ユーザーがプログラムの応答に人間のような深い意味や理解を見出してしまう現象。この現象の名前は、MITの計算機科学者であるジョセフ・ワイゼンバウム(Joseph Weizenbaum)によって1960年代に開発されたコンピューター対話プログラム「ELIZA」から取られている。チャットボットの先駆けであるこのプログラムは簡単なパターンマッチングと置換を用いて人間の入力に対して応答するものであったが、当時のユーザーの多くはELIZAとの対話を有意義だと感じる傾向があったという。単なるプログラムによる応答であるにもかかわらず、あたかも人間性が介在しているかのように感じる現象は、近年のChatGPTなどの生成AI(generative AI)の登場によってより身近になっていると言える。

エライザ効果は、機械が人間のように考える能力を持つかどうかを判断するチューリング・テストの文脈で言及されることがある。また、チューリング・テストに対する反論として提案された「中国語の部屋」という思考実験は「弱いAI」の能力を評価することの困難さを指摘している。

ツァイガルニク効果(Zeigarnik effect)

人は、達成できなかった事柄や中断している事柄の方を、達成できた事柄よりもよく覚えているという現象。例外はあるだろうが「続きはCMの後で!」といった文句や「続きはWebで」などといった広告、シーンが断片的に流れる映画の予告等は、大抵この効果をベースにしたマーケティング戦略と考えられる。相手の中に未完の事象を経験させ、それについて頻繁に想起させることを狙った心理的戦略は、マーケティングだけでなく交渉や恋愛の場面でも応用される。

コンコルド効果

このまま投資を進めると損失が出ると分かっていても、これまでに投資した分を惜しみ、ついつい投資を継続してしまう心理的傾向のこと。 ファイナンスや経済学でもよく使用されている用語で、別名、コンコルドの誤謬、コンコルドの誤り、コンコルドの誤信、コンコルド錯誤ともいう。もしくは「サンクコストバイアス」ともいう。超音速旅客機コンコルドの商業的失敗に由来する言葉。

損失回避の法則

「プロスペクト理論」によれば、人間は被る損失を避けようとする心理的傾向が強く、利益が得られる場合と比較して損失の程度に敏感に反応してしまうとされる。以下の例で考えてみると分かりやすい。

(ケース1)

A:100%の確率で10万円をもらえる

B:10%の確率で100万円をもらえるが、90%の確率で何ももらえない

(ケース2)

A:100%の確率で10万円を支払わされる

B:10%の確率で100万円を支払わされるが、90%の確率で何も支払わなくてよい

ケース1ではAとBの選択肢を選ぶ割合が比較的割れるのに対し、ケース2では多くの人が金を一切支払わずに済む可能性があるBを選ぶ傾向にある(さらに桁を増やすと差がより顕著になる)。

これは人間に損失を極力避けようとする本能が備わっていることを示していると考えられる。なお、直感的には選択肢Bの方が有利なように思われるが、数学的に考えるとAとBの損益の期待値は等しい。このように人間は目先の損失を前にすると合理的な選択ができなくなることがあり、株の狼狽売りなどもこの一種として説明される。得よりも損が重視されるという心理的傾向を利用したマーケティング戦略は身近なところに多く潜んでいる。

また、人間には「自分は選択肢Bを選んでも90%の方に入るはずだ。なぜなら10%よりも90%の方が遥かに大きいからだ」という一種のバイアスが作用する傾向がある。損失がほぼ確定的な状況であっても、楽観性バイアスや正常性バイアスによって損失の回避が遅れたり、「いつか損失が解消されるだろう」と楽観的に考えているうちに却って損失を膨らませたりすることがしばしば起こる。その点で「損失回避の法則」は「人間は自身の損失の確定を可能な限り回避・遅延したがる傾向があるという経験則」と言い換えることができる。

プロスペクト理論はアメリカ合衆国の心理学者・行動経済学者であるダニエル・カーネマンが提唱した。彼は2002年に「行動経済学と実験経済学という新研究分野の開拓への貢献」の功績でノーベル経済学賞を受賞している。因みに「プロスペクト」(prospect) とは「期待」や「予想」の意。

アンダーマイニング効果

達成感や満足感を得るために行っていた行為に対する報酬を受けた結果、「報酬を受けること」そのものが目的にすり替わり、本来の内的な動機が失われてしまうことをアンダーマイニング効果という。過正当化効果とも呼ばれる。行為の目的が「やりがい」から「報酬」に変わってしまい、報酬が無いとモチベーションが保てなくなるという心理的効果。

エンハンシング効果

報酬によって活動に対するモチベーションが高まる効果をエンハンシング効果という。これはアンダーマイニング効果とは逆に、期待される報酬を目当てに(外的な動機により)活動の意欲を向上させるというものである。ある特定のタスクに対するインセンティブを行為者に与えることで内的動機の向上が促進される心理現象である。

ピグマリオン効果(ローゼンタール効果)

「ピグマリオン効果」または「教師期待効果」とは、周囲の期待に応じてその人の能力が向上することを指す。この現象はアメリカの心理学者ロバート・ローゼンタール(Robert Rosenthal)によって見出された。他者からの期待を受けることで学習や作業等の成果が上がるというピグマリオン効果に対して、教師が期待しないことによって学習者の成績が下がることは「ゴーレム効果」と呼ばれる。

ピグマリオン効果については批判もあり、実験者効果によるバイアスの結果だと見なす流派もある。

プラシーボ効果(プラセボ効果、偽薬効果)

薬効の無い偽物の薬を処方しても、薬だと信じ込む事によって何らかの改善が見られる効果のこと。患者から見て投与される薬の真偽を不明にして行う試験法を「単盲検法」と言い、病状の改善が真の薬効かプラセボ効果によるものかを調べることができる。投与者(検査者)の評価に観察者バイアスが含まれるのを避けるため、一般には「二重盲検法」が用いられる。これは薬の真偽を第三者がシーリングして薬品の投与者にも不明にして行う試験法であり、薬の効果を正確に調べることができる信頼性のある方法である。例えば、新型コロナウイルスワクチンの臨床試験等でも二重盲検法が用いられている。

ホーソン効果

治療を受ける者が、信頼する治療者(医師など)に期待されていると感じることによって行動の変化を起こすなどして、結果的に病気が良くなる(良くなったように感じる、良くなったと治療者に告げる)現象のこと。統計上ではプラシーボ効果の一種として扱われることがある。一般に、人は自身が関心を持つ相手や期待する相手の心理に応えようとする傾向があり、この現象はピグマリオン効果とプラシーボ効果の複合的結果とも解釈できる。

因みに、この用語は「ホーソン実験」と呼ばれる、アメリカ合衆国シカゴ郊外にあるウェスタン・エレクトリック社のホーソン工場で1924年から1932年にかけて行われた一連の実験に由来する。この実験は「集団の作業能率は客観的な職場環境よりも職場内の人間関係や目標意識に左右される」という仮説を実証するために行われたものある。

カクテルパーティー効果

人間には、カクテルパーティーのように大勢の人間がてんでんばらばらに話をしていても、自分に関連性の高いキーワードに対して無意識にその音声情報を聞き取る能力が備わっている、というもの。音声の選択的聴取を指す用語であり、選択的注意の一種。教室くらいの大きさの部屋で大勢が銘々話している時にどこかから自分の名前が発せられて「今誰か呼ばなかった?」と反応したという経験は無いだろうか?

カラーバス効果(バーダー・マインホフ現象)

一度知ったことについて、その後にそれを頻繁に見たり聞いたりする気になること。注意を向けているものにより気付くようになるという現象。「それまで知覚されなかったものが、それを知った途端に急に知覚されるようになること」とも表現される。選択的注意、認知バイアスの一種とされる。因みに「カラーバス効果」とは日本における造語であり、「ある一つの色を意識することでその色ばかりが目に付いて、普段よりもその色が多く感じてしまう心理効果」に由来する通称である。この現象は英語圏では “Frequency illusion“(頻度錯誤)という呼称で知られている。

バーナム効果(Barnum effect)

実際には誰にでも当てはまる情報が記載されているにもかかわらず、個人の性格に関する説明を自分によく当てはまっていると思い込んでしまう現象。心理学ではフォアラ効果(Forer effect)とも呼ばれる。よく観察すれば一般的な主張なのに、人間は自分だけに関する情報だと思ってしまう傾向がある。これを上手く利用すれば人を騙したり心理を誘導したりすることも可能である。

占いやマジックなど、バーナム効果を利用したまじないの類は多く存在する。事前に情報収集することなく何気ない会話などから相手の気持ちを言い当てるテクニックは「コールドリーディング」と呼ばれる。人心掌握術の一種である。

フレーミング効果(Framing effect)

「タウリン1000mg配合」は「タウリン1g配合」と同じ意味だが、前者の方が多く配合されている印象を持たないだろうか? 他にも、「この手術は95%の確率で成功します」と「この手術は5%の確率で失敗します」では前者の方が安心できる患者は多いだろう。このように価値や意味するところが同じでも表現の仕方の違いが相手の捉え方に影響を及ぼす現象をフレーミング効果という。上記の例のように私たちの身の回りでもマーケティングや心理的な誘導に暗に利用されている。行動経済学者ダニエル・カーネマンと心理学者エイモス・トヴェルスキーの共同研究により1981年に発表された。「フレーミング」は「枠組み」を意味する “frame” から来ている。

アンカリング(Anchoring)

先行する何らかの数値(アンカー)によって後の数値の判断が歪められ、判断された数値が「アンカー」に近づく傾向を示す心理現象。「アンカリング効果」とも呼ばれる。

例えば、ある洋服が50%OFFの札が付けられて5000円で売られていたとする。単純に考えれば定価の半額で購入できるというのは得だと考えて購入する人は増えると思われるが、実際には定価が8000円程度だとすれば購入者にとって50%という数値以上の利得は無いことになる。これは定価という情報を知らないことによる認知バイアスであり、アンカリングの一例である。また、日本語話者が「ピザ」と10回言わされた後に、肘を差して「ここは?」と問われた際に「ひざ」と答えてしまう現象も、アンカリングの例とされる(正解は

アンカリングについて、イスラエル出身の心理学者エイモス・トベルスキーが行動経済学者ダニエル・カーネマンと行った「1×2×3×4×5×6×7×8」と「8×7×6×5×4×3×2×1」の概算を比較した有名な実験がある。前者が大体幾らになるかを尋ねられた被験者が答えた値の中央値は512だったのに対して、後者では中央値が2250となった。これは数字の順番が「アンカー」になっていることを明確に示す結果である。

系列位置効果(Serial-position effect)

人が一連の項目の中で最初と最後の項目を最もよく思い出し、中間の項目を最も悪く思い出す傾向を「系列位置効果」という。「忘却曲線」で知られるドイツの心理学者ヘルマン・エビングハウスは自身の実験の中で、提示された情報の順序によって異なる印象が形成されることを発見し、1913年の論文 “Memory; a contribution to experimental psychology” でこの現象を報告した。これは「初頭効果」と「新近効果」という2つの効果が作用することで生じると考えられている。

最初に与えられた情報が印象に残って長期記憶に引き継がれやすく、後の評価に影響を及ぼす現象を「初頭効果」または「プライマシー効果」という。これはポーランド出身の心理学者ソロモン・アッシュが1946年に提唱した。

反対に、最後に与えられた情報や直前に与えられた情報が印象に残り、後の評価に影響を及ぼす現象を「新近効果」または「リーセンシー効果」という。こちらはアメリカの心理学者ノーマン・アンダーソンが1976年に提唱した。

自己関連付け効果(self-reference effect)

自分に関連がある情報は記憶に残りやすくなる現象のこと。「自己言及効果」とも呼ばれる。人は、自分が関与している情報の内容を思い起こしやすくなる傾向がある。これは記憶に関する認知バイアスの一種である。

ザイオンス効果

何度も同じ人や物に接することで愛着を感じるようになること。「単純接触効果」や「ザイアンスの法則」とも呼ばれる。特に対人関係については「熟知性の原則」と呼ばれることもある。これはアメリカの社会心理学者ロバート・ボレスワフ・ザイアンスが1968年に発表した論文 “Attitudinal effects of mere exposure” で明らかにした心理学理論に由来する。よく会う人や何度も聞いている音楽に良い印象を持つようになるのはこの単純接触効果によるものである。CMや車内広告などはザイオンス効果をマーケティングに応用した例と言える。

ハロー効果(halo error)

ある対象を評価する際に、それが持つ顕著な特徴に引きずられて他の特徴についての評価が歪められる現象で、認知バイアスの一種。例えば、初対面にもかかわらず「良い身なりをしたにこやかな人」について「誠実で優しい性格の持ち主」であるという印象を持ってしまうのはハロー効果の典型である。このように「ハロー効果」は好意的な印象を過大評価させる場合に用いられる。見掛けだけで人を判断できないのは世の常と言える。

「ハロー効果」という用語が初めて用いられたのはアメリカの心理学者エドワード・ソーンダイクが1920年に発表した論文 “A Constant Error in Psychological Ratings” であると紹介されることが多い。ただし論文中に “halo error” といった用語は正式には登場しておらず、ソーンダイク自身は「”halo” のようなものに人物評価が囚われてしまう」と述べているに過ぎない。

余談ではあるが、この「ハロー効果」について間違えて覚えてしまっている人を時々見掛けるので指摘しておくと、「ハロー効果」のスペルは “hello effect” ではない。”halo” とは聖像の背後から差し込む「後光」や「光輪」を指す単語のことであり、「”Hello” と挨拶を重ねるうちに相手に良い印象を持つようになる」というのは(実際にそういった現象は起こり得るが)「ハロー効果」の説明としてはデタラメなので注意。この説明は前述した「ザイオンス効果」(単純接触効果)を指していると思われる。

逆ハロー効果、ホーン効果(Horn effect)

先に述べた「ハロー効果」とは逆に、人や製品などに対する否定的な印象がそれ以外の特性の評価についても悪影響を与えることを「逆ハロー効果」や「ホーン効果」などと呼ぶ。例えば「不潔でだらしない身なりの人物」について「不誠実で粗野な性格の持ち主」であるという印象を持ってしまうのは逆ハロー効果によるものとされる。なお、”Horn” とは「角」のことで、この場合は特に「悪魔の角」を指している。

メラビアンの法則(7-38-55の法則)

「感情や態度を伝える際に矛盾したメッセージを発したとき、他人が受け止める影響の度合いは、言語情報が7%、聴覚情報が38%、視覚情報が55%である」という経験則。これはアメリカの心理学者アルバート・メラビアンが1971年の著書「Silent Messages」の中で発表した調査結果が拡大解釈されたものである。この法則によれば、態度と内容が矛盾するメッセージを受け取った相手は、会話内容そのものよりも話者の声色や、表情や視線などの見た目や仕草から真意を測ろうとする傾向にある。ただし、この7-38-55という比率の妥当性を保証するものはメラビアンの調査結果以外に知られておらず、非言語コミュニケーションが意思疎通に大きく影響している、という経験的な主張に過ぎないであろう。

キュートアグレッション

可愛いと感じるものを見たときに、それに対する攻撃的な衝動が生じる心理現象のこと。

米国イェール大学のJohn A. Bargh(ジョン・バルグ)らの研究グループは、乳児の写真を被験者に見せた際の心理的反応を調べた。その際に被験者に生じた攻撃性は「可愛い」という強い肯定的な感情を抑制しようとする心理的防御として発現したものだと結論付けられた。人間には一般に、ネガティブな感情よりもポジティブな感情を抑制する経験が乏しく、激しいポジティブな感情を抱いた際にこれを制御しようとするあまり、全く正反対の攻撃的な(ときに嗜虐的な)感情が誘起されると考えられる。この感情の

人は嬉しいと感じた時に泣くことがあるが、これも強い肯定的な感情を抑制するための心理的反応であり、二形性の発現と言える。また、コンサートでアイドルを間近で見た時にまるで恐怖したかように叫んだりする心理も、二形性の発現で説明できる。これらの状況では共通して、ポジティブな体験が寧ろネガティブな感情(怒り、悲しみ、恐れ)に関連する感情表現を引き起こしている。

スモール・ワールド現象

知り合い関係を芋づる式に辿っていけば世界中の誰にでも行き着くという仮説であり、日本における「世間は狭い」という表現に近しい。人間関係のネットワーク上で知り合いを数人程度(平均は6人程度とされる)辿れば世界の誰とでも繋がりがあるという。感染症の接触感染メカニズムとの関連が注目されている。

エコーチェンバー現象

閉鎖的空間内、あるいはコミュニティ内でのコミュニケーションを繰り返すことによって、特定の主張や信念が増幅されてしまう現象を比喩的に表現したもの。エコーチェンバー現象に陥った人々は自分たちの主張が異様に同化していることを疑問に思う事すらなく、反対意見を無条件に異端だと認識してしまう。近年のSNSにおける論争によく見られる構造であり、それぞれのコミュニティの「常識」を巡って不毛な争いが勃発することは茶飯事である。ここ数年で台頭した政治における「ポスト・トゥルース」は、まさにエコーチェンバー現象の成れの果てと言える。因みに、エコーとは「共鳴」、チェンバーとは「部屋」の意で、”Echo chamber” は「残響室」を意味する単語である。

集団浅慮(グループシンク)

集団で合意形成をする際に、前提条件やリスクを適切に判断できずに誤った(時に愚かな)決定を下してしまうこと。自分たちの主張の正当性を客観的に評価できていないという点でエコーチェンバー現象に近い現象と言える。「グループシンク」は、アメリカ合衆国の心理学者アーヴィング・ジャニスが政治分析に適用したのが祖とされ、戦時や開戦の可能性が高まるなど危機的状況下の政策決定において顕著に観察される。ジャニスは、結束力のある集団が、構造的な組織上の欠陥(情報不足や誤った前提)を抱え、刺激の多い状況(意思決定の困難な状況)に置かれるという3条件が重なったときに、組織は集団浅慮に陥ると考えた。なお、”groupthink” は文字通り「集団での思考」を意味する造語である。

こうした現象は政治的な意思決定だけでなく現代のSNSコミュニティ内でも頻繁に見られる。政治、投資、反医療論(似非医学)等に関するコミュニティやオンラインサロンにおいて、(本人達は根拠があると思い込んでいるが)無根拠に自分達の主張を確信して「蜃気楼のような」意見形成が行われることがある。多くの場合、自身が集団浅慮に陥っていることは内発的に認知できないため、人は普段から注意深く生活する癖を付けるべきである。

フォールス・コンセンサス

自分の意見や考えが常に多数派(マジョリティ)だと思い込んでしまう認知バイアスの一種。「

人は自分の考えや態度を、自身の属するグループの他者と相対化することで評価するという傾向がある。これにより、自身が正しい確証を得たいという欲求、自分を正当化したいという必要性に動機付けられて、集団内の他者に対する認識が歪んでしまうと考えられる。また、無意識のうちに自身を他者に投影してしまうことも原因の一つとされる。「根本的な帰属の誤り」説の命名者でもあるアメリカ合衆国の心理学者リー・ロスらは1977年の論文 “The false consensus effect: An egocentric bias in social perception and attribution processes” の中でこれらの観察結果を総合し、実証実験によって理論的な説明を与えた。

敵対的メディア認知

メディアが自分とは反対意見を主張する陣営にとって有利な方向に歪んでいると認知することを指す。これは言い換えると、人々が思い描く公平で客観的な報道姿勢のあり方が自陣営に有利な形に歪んでいる、という傾向があることを示している。中立的で客観的な報道であったとしても、視聴者の意識や政治的な立場によって内容の受け止め方が異なる場合がある。

第三者効果

マスメディアで説得的なコミュニケーションにさらされた人物は、自分自身よりも他人の方が大きな影響を受けやすいと考えること。マスメディアがもたらす影響を他人事として考えることを指している。この仮説によれば、人は「私は決してメディアに踊らされることはないが、世の中の人々はメディアの影響を受けているのだろう」と考える傾向があるという。こうした「私だけは大丈夫」という認識は一種の楽観性バイアスと言える。

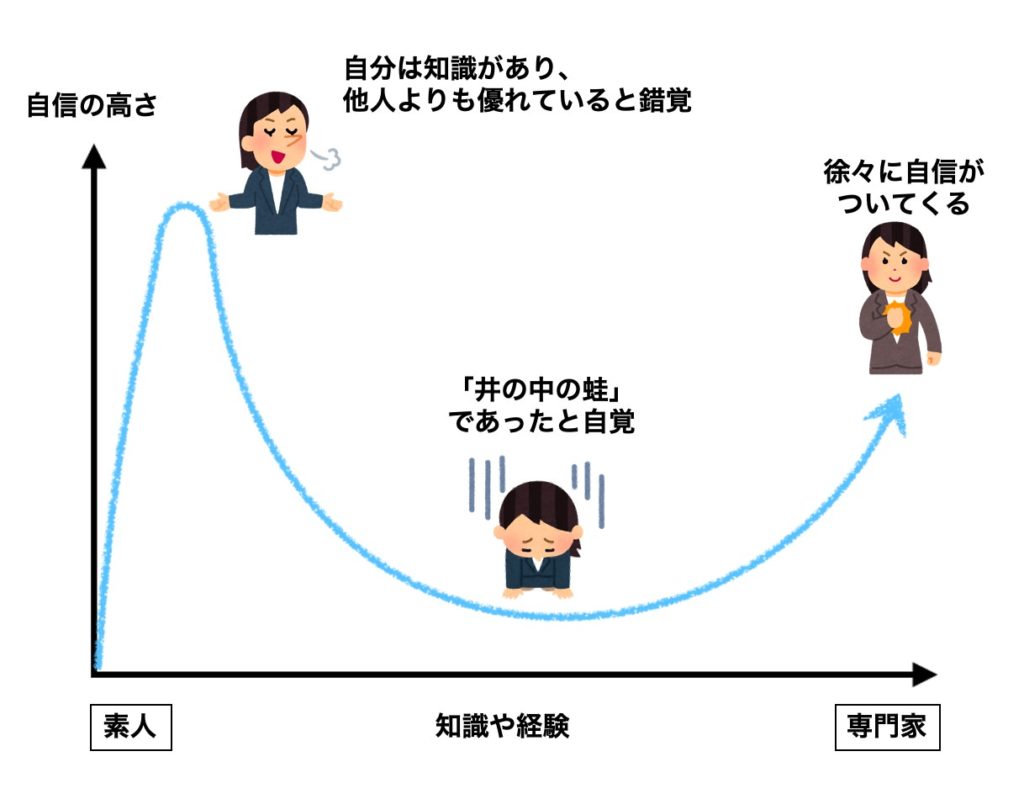

ダニング=クルーガー効果

図.ダニング=クルーガー曲線のイメージ

図.ダニング=クルーガー曲線のイメージ

「ダニング=クルーガー効果」とは認知バイアスの一種で、能力の低い人ほど自らを過大評価してしまう傾向のこと。自分の能力をメタ認知できず全体における自らの適格性を正しく評価できないことにより生じるもので、米国コーネル大学のデイヴィッド・ダニングとジャスティン・クルーガーによって定義された。

インポスター症候群

自分の実力を内面的に肯定できない心理傾向を「インポスター症候群」という。自分の力で達成した業績を周囲から高く評価されているにも関わらず、自分にそのような能力は無く評価されるに値しないと自身を過小評価してしまう傾向のこと。なお「インポスター」(impostor)は「詐欺師」や「ペテン師」を意味する英語で「詐欺師症候群」と呼ばれることもある。上記のダニング=クルーガー効果も参照されたい。

カリギュラ効果

禁止されるほどやってみたくなる心理現象のこと。例えば「お前は見るな」とか「これは秘密!」など情報の閲覧・取得を禁止されると、むしろかえって見たくなる・知りたくなる心理現象が挙げられる。例えば狂言の演目の一つである「附子」では、強く禁じられるほど好奇心を掻き立てられる心理がもとで話が展開していく。

ストライサンド効果

ある情報を隠蔽しようとする努力が却ってその情報を広範囲に拡散させてしまうこと。2003年にアメリカの著名な歌手・女優であるバーブラ・ストライサンド(Barbra Streisand)が、自分の邸宅が写っていたネット上の画像の公開を差し止めようとして裁判を起こしたが、却って世間の関心を集める結果になってしまったことに由来する。

マンデラ効果

不特定多数の人々が事実と異なる記憶を共有している現象を指す俗語(インターネットスラング)。2010年以降、当時存命中だった南アフリカの指導者ネルソン・マンデラについて、1980年代に獄中死していたと勘違いしたユーザーによるネット上の書き込みが頻発したことに由来する(マンデラ氏は2013年に死去している)。アメリカの超常現象研究家であるフィオナ・ブルーム(Fiona Broome)が提唱して認知された。

ブーメラン効果

物事の結果がその行為をした者自身に主に負の効果をもたらす現象のこと。ブーメランが飛び立った地点に帰ってくる軌道を描くことに由来し、結果的に(その人にとって)悪い状況に陥ってしまう場合に用いる。例えば、説得すれば説得するほど相手が反発してしまい、相手の意見がますます凝り固まっていく様子はまさにブーメラン効果である。カリギュラ効果やストライサンド効果などはブーメラン効果の一種と言える。

自己成就的予言

根拠の無い噂や思い込みであっても、人々がその状況が起こると予想して行動することによって実現してしまうことを指す。ジンクスなどもこれに当てはまる場合が多い。

新型コロナウイルスによる緊急事態宣言が発せられた2020年3~4月頃に、SNSで「トイレットペーパーはマスクと同じ原料で作られているから品切れになる」という誤情報が拡散され、実際にトイレットペーパーが全国各地で品薄になった。実際にはマスクは紙ではなく不織布が用いられており素材としては異なるのであるが、この事例は「トイレットペーパーが不足する」という予言が自己成就的に具現化してしまった例と言える。

「自己成就的予言」という用語自体はポジティブな結果に対しても使用できる。

セルフ・ハンディキャッピング

自分自身にハンディキャップを課すことで失敗時の原因を外的条件に求め、成功の要因を内的条件に求める行為。これにより自分のせいで失敗した訳ではないと言い訳ができるようにして自尊心を守る。アメリカの社会心理学者エドワード・E・ジョーンズらによって提唱された。

東京大学前期試験(1994年)の英文要約のテーマとして扱われたことがある。

スパイト行動

自分が損をしても相手に損をさせようとする(足を引っ張る)行動のこと。単に「スパイト」と言う場合もある。ある対象物(資源でも金銭でも何でもよい)を人々に分配する場合を考えるとき、他の参加者の配分が増加した場合に、自身の取り分の減少を厭わずに相手の取り分を減らそうとする心理が働くことがある。この行為を行動経済学やゲーム理論において「スパイト行動」と呼ぶ。

日本社会においても、「自分が損をしている(と感じている)のに、他の人間がズルをして得をしている(ように見える)のが許せない」とか「私が〇〇するのを我慢してるのだから、あなたも〇〇するのを我慢するべき」といった状況がしばしば発生する。同調圧力や相互監視が強い影響力をもっている社会においてはスパイト行動を誘発しやすい傾向があると考えられる。

英語の “spite” は「悪意」や「意地悪」といった意味の単語である。

傍観者効果

ある事柄や出来事に対して、自分以外に傍観者がいる場合に自らは率先して行動を起こさなくなる集団心理のこと。傍観者の数が多いほど効果が増すと言われる。これは「他者が積極的に行動しないため緊急性を要しないと思い込む」、「他者と同調することで責任や非難が分散されると思い込む」、「自身の行動の結果に対する周囲からのネガティブな評価を恐れる」などの要因によって発生すると考えられる。

『しあわせアフロ田中』4巻、もしくは作者Twitter

ストックホルム症候群

立てこもり事件や誘拐事件の人質が、同じ空間で犯人と長時間ともにすることで犯人に愛着や連帯感情を抱くようになる心理。この名前は、1973年8月にストックホルムで発生した銀行強盗人質立てこもり事件(ノルマルム広場強盗事件)に由来する。この事件では、2人組の強盗が9人(最終的には4人)の人質をとって銀行の金庫室に5日間にわたって立てこもった。事件後に人質が犯人に協力して警察に敵対する行動を取っていたことが判明したことを受け、犯罪学者で精神科医でもあるニールス・ベジェロット (Nils Bejerot) がこの奇妙な現象を「ノルマルム広場症候群」を意味する Norrmalmstorgssyndromet と命名。それをスウェーデン国外のメディアは「ストックホルム症候群(Stockholm syndrome)」と報道した。

逆に、加害者が被害者に親近感をいだく状態は「リマ症候群」という。こちらは1996年にペルーの首都リマにおいて発生した在ペルー日本大使公邸占拠事件に因んで命名された。このとき武装した一団は、各国の駐ペルー特命全権大使、日本企業のペルー駐在員ら約600人を人質にした(確保した人質の人数が多すぎたので順次解放された)。4か月以上という長い期間にわたって人質と犯人グループが同じ空間で生活したこともあり、実行犯らは人質に対してかなり同情的になっていたという。

ウェルテル効果

マスメディアの報道に影響されて自殺が増える事象を指す。これを実証した社会学者ディヴィッド・フィリップスにより命名された。特に若年層が影響を受けやすいとされる。「ウェルテル」は、ゲーテの著書『若きウェルテルの悩み』に由来する。

ランチメイト症候群

「ランチメイト症候群」とは精神科医の町沢静夫によって名付けられたもので、学校や職場で一緒に食事をする相手(ランチメイト)がいないことに一種の恐怖を覚えるコミュニケーションの葛藤、それに付随する心理状態を指す。一緒に食事をする相手がおらず一人で食事を取るところを他人に見られたくないがためにトイレの個室で食事をとる「便所飯」というインターネットスラングが2000年代後半に広まった。これはランチメイト症候群に特有の「友だちがいないと見られることの不安」が表出した行動と言える。

バンドワゴン効果(bandwagon effect)

ある選択肢を多数の人々が選択している状況が、更にその選択肢を選ぶ人を増大させる効果のこと。「多数の人が支持しているのなら良いものに違いない」と考えがちな人間の心理が反映された現象と言える。「いま一番売れています」と宣伝されればより多くの人がその商品を買い求める傾向があるが、これは典型的なバンドワゴン効果の例である。バンドワゴン効果は、政治、経済、スポーツなどの娯楽、ガジェット類、SNSなど様々な分野の流行において観察される。「雪玉効果 (Snowball effect)」や「雪だるま式効果」などと呼ばれることもある。

因みに「バンドワゴン」とはパレードやサーカスにおいて器楽隊の行列を先導する楽隊車であり、「バンドワゴンに乗る」という慣用句は「時流に乗る」とか「勝ち馬に乗る」という意味をもつ。バンドワゴン効果については「ネットワーク効果」との関連性が指摘されている。

スノッブ効果・ヴェブレン効果

多くの人が所有しているものには希少価値がないため「他人とは違うものが欲しい」という心理が働き、入手が困難なほど需要が増すという効果を「スノッブ効果」という。他者との差異化願望を具現化するような限定・希少性が価値を持つアイテムほど需要が増し、多くの場合高値で取引される(高値でも買い手が付く)。高額ブランドを購入する心理はこれで説明可能である。「スノッブ」(snob) とは「俗物」の意。

類似した現象に「ヴェブレン効果」(Veblen effect)がある。こちらは高所得層が「目立つため」や「見せびらかすため」に「より高いものを購入したい」と考えて高額な商品を購入する現象を指す。このような消費行動は「衒示的消費」と呼ばれ、「バンドワゴン効果」とは対照的な心理現象と言える。

保有効果

自分、もしくは自グループが所有しているものに高い価値を感じ、手放したくないと感じる心理現象。行動経済学における心理傾向の一種で、「授かり効果」や「維持バイアス」、「エンダウメント効果」、「

実験協力者の大学生を2つのグループに分け、片方を「売り手グループ」、もう一方を「買い手グループ」とし、売り手グループにのみ大学で販売されているマグカップをプレゼントした。これは文字通り、実験の報酬として持ち帰って良いプレゼントとしてマグカップを渡したという意味である。そこでカーネマンは売り手・買い手グループの両方に「いくらならマグカップを売る、もしくは買うか。」と質問した。すると、売り手グループがつけた値段は買い手グループの2倍以上になったという。

この結果は、一度でも自分の所有物となった物品の価値は手に入れていない状態に比べて高くなり、手放しにくくなる心理効果が生まれることを示している。「保有効果」は手に入れたものよりも失うものの方を重視するというプロスペクト理論の一例として紹介されることも多い(「プロスペクト理論」については上述した)。なお、カーネマン氏はプロスペクト理論の提唱者としても著名な心理学者・行動経済学者である。

スリーパー効果

信憑性の低い情報であっても、時間を置くことで情報源の信頼性の低さが忘れられてしまい、情報の内容だけが印象付けられるようになること。敵国に潜入して一般人と馴染んで生活する工作員のことを指す “Sleeper” という言葉に因み、アメリカ合衆国の心理学者カール・ホブランドが命名した。「仮眠効果」や「居眠り効果」などとも呼ばれる。この効果は、第二次世界大戦期間中に放映されたプロパガンダ映画の効果を調査した際に発見された。

戦意高揚を目的としたプロパガンダ、選挙の対立候補に関する誹謗中傷キャンペーン、SNS上でのフェイクニュースの拡散など、歴史的にもスリーパー効果が応用(悪用)された事例は多い。日本とその周辺国の間で定着してしまっている歴史認識問題にも、スリーパー効果と誇大妄想による帰結と言えるものが少なくない。

世論の混乱や誘導を企図した虚言の類は、上述のエコーチェンバー現象とも相俟って特定の人々の集団に浸透してしまうのが常である。情報を鵜吞みにすることは時に誤った判断や態度を招きかねず、昨今の様々な陰謀論の流行とも重なる。

Sleeper effect – wikipedia(2022/04/03閲覧)

スリーパー効果の脅威-これは誰が発した情報だったか? – 篠原拓也氏のコラム(2022/04/03閲覧)

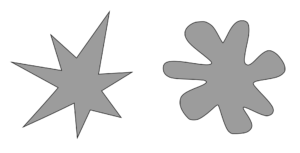

ブーバ/キキ効果

言語の音と図形の視覚的印象が連想される現象のこと。例えば、次の図形に名前を付けるとしたらどちらが「ブーバ」でどちらが「キキ」か考えてみて欲しい。

図.2つの図形

図.2つの図形

「左の図形がキキで、右の図形がブーバだ」と答えた人は多いのではないだろうか。実際に、母語とする言語に依らず大多数の人が「ギザギザの図形がキキで、丸みのある図形がブーバだ」と答えることが知られている。これは「ブーバ/キキ効果」(Bouba/kiki effect)と呼ばれる心理現象の一種で、インド出身のアメリカの心理学・神経科学者、ヴィラヤヌル・スブラマニアン・ラマチャンドラン(Vilayanur Subramanian Ramachandran)によって命名された。こうした現象そのものはドイツの心理学者であるヴォルフガング・ケーラー(Wolfgang Köhler)によって1929年に初めて報告されている。上の例はこの現象の代表的な例であり、2歳半の幼児でも同様の回答をする傾向があることが報告されている。因みに、ラマチャンドラン医師は幻肢痛に関する報告などでも有名な神経科医である。

ここで、勉強熱心な読者のために言語学の知識を補足しておこう。近代言語学の祖であるスイスの言語学者ソシュール(Ferdinand de Saussure)は、ある語が指し示す概念(=シニフィエ)とそれに対応する(音を含む)言語記号(=シニフィアン)の間には必然的な結び付きはないと説いた。これを「言語に『恣意性』がある」という。音と意味に必然的な結び付きが無いのであれば、人々は自由に(恣意的に)単語を生み出すことができる。言葉を発するようになった赤ん坊が色々なものを指して独自の「名前」を連呼するのは「言語の恣意性」が無ければ説明できない。そうでなければ、全ての幼児が自動車を指して「くるま」と発声することになってしまうが、現実にそんなことは起き得ない。

この「ブーバ/キキ効果」はソシュール学派の「言語の恣意性」に対する批判の一つとして提唱されたものである。ソシュール自身も擬音語を例に挙げて、「確かに擬音語を考えると恣意性が無いという批判は有り得るが、恣意性の原理を揺るがすほど大きな影響は持っていない」と説明している。実際、オノマトペの中にもニワトリの鳴き声(日本では「コケコッコー」、アメリカでは「クックドゥードゥルドゥー」など)のように世界各国で様々に異なっているものもあり、擬音語についても十分に恣意性があると言えるだろう。

シャルパンティエ効果

同じ重量の物体を比較した際に、体積の大きい方をより軽く、体積の小さい方をより重いと錯覚してしまう現象のこと。多くの人は、1kgの綿と1kgの金塊を比べたときに後者の方が重いと思い込んでしまう。この現象の実証実験を初めて行なったフランスの医師オーギュスタン・シャルパンティエ(Augustin Charpentier)にちなんで命名された。英語圏では「サイズ重量錯覚」(Size–weight illusion)とも呼ばれる。

クロノスタシス(Chronostasis)

速い眼球運動の直後に目にした映像を見たときに時間が遅くなったように感じるという錯覚。秒針が1秒ごとに動くアナログ時計に素早く目を向けたときに、秒針の動きが一瞬だけ長く見えるという経験をしたことはないだろうか。眼球が速い運動(「サッカード運動」と呼ばれる)をするとき、時間の認識は僅かに伸びる。これは、脳が連続した意識体験を構築するために視覚情報による認識を補完するときに生じる遅延によるもの、という説明が有力視されている。クロノスタシスは視覚的感覚で顕著に現れるが、聴覚的感覚についても同様に生じるとされる。

幻肢痛

何らかの事由で身体の一部を欠損した人が、その失われているはずの部位における痛みを感じること。また、その痛みのことを指す。Phantom Pain(ファントムペイン)ともいう。また、こうした人々が、あるはずのない欠損部位があたかも存在するかのような感覚を抱くことがある。これを幻影肢、または幻肢という。

「幻肢痛」および、「幻肢感覚」(失われたはずの部位から発せられる感覚)と「断肢痛」(切断後に残された部位に感じる痛み)をまとめて「ファントム・コンプレックス」(Phantom Complex)と呼ぶ。

犬など人間以外の動物についても、四肢を切断された個体では幻肢痛と見られる症状が観察されることがある。また、犬種によって断尾手術が施される場合があるが、術後に幻肢痛に似た「幻尾痛」を生じている可能性が指摘されている。

プロテウス効果

その人が使用するアバターの特徴によって、VR空間などの仮想世界内での個人の行動が変化する現象をプロテウス効果(Proteus Effect)という。この効果は、個人が仮想環境内の他のユーザーが通常その特徴に関連付ける行動についての知識を持っているために生じる。この効果は、個人のデジタルまたは仮想アイデンティティの変更可能性や影響可能性について議論する際に言及されることがある。

例えば、仮想環境内で非常に身長が高く、筋肉質のアバターを持つユーザーは、他のユーザーから強くて自信を持っていると見なされる可能性がある。このユーザーは、通常このような身体的特徴を持つアバターに期待するであろう行動(例えば、リーダーシップを取る、力強く行動するなど)の特徴を知識として持っている。この知識に基づいて、アバターのユーザーは仮想環境内でより積極的かつ自信を持って行動するようになる場合がある。これはプロテウス効果の一例であり、ユーザーのアバターの特徴がユーザーの行動と自己知覚に与える影響の例である。

プロテウス効果の基本的な理論は自己知覚理論に基づいている。この理論は、個人が自分の行動やその行動が発生する状況を観察することによって、自分の感情、認知、および他の内部状態を推測する傾向があると主張するものである。この効果は、個人がデジタルアバターや仮想環境に影響され、そのアイデンティティと行動が仮想領域内で形作られ、変容する可能性を示唆している。

「プロテウス効果」という名前は、容姿を自在に変えることができるギリシャの海神プロテウスに因んでいる。この効果は、米国スタンフォード大学のNick YeeとJeremy Bailensonによって2007年に提唱されたもので、仮想環境のユーザーがそれぞれのアバターの特徴に合わせて行動を適応させることを示唆している。

【参考】

N. Yee, J. N. Bailenson, Human Communication Research, 33, 271–290 (2007).

S. Praetorius, D. Görlich, Progress in IS. Springer, Cham., 109 (2021).

プルースト効果

特定のにおいや香りが、それに結び付く記憶や感情を想起させる現象。フランスの作家マルセル・プルーストの小説「失われた時を求めて」において、主人公がマドレーヌを紅茶に浸した際に、その香りで幼少時代を思い出す場面に因んで名付けられた。

ジャネーの法則(Janet’s Law)

主観的に記憶される年月の長さは年少者にはより長く、年長者にはより短く評価されるという現象。例えば、50歳の人間にとって1年の長さは人生の50分の1ほどであるが、5歳の人間にとっては5分の1に相当する。よって、50歳の人間にとっての10年間は5歳の人間にとっての1年間に当たり、5歳の人間の1日が50歳の人間の10日に当たることになる。年を取れば取るほど早く一年が過ぎるように感じるのは、ジャネーの法則によって説明することができる。

In the 19th century, a French philosopher Janet invented a law. It is something like that the length of years that are memorized subjectively is evaluated as; longer for young persons, shorter for elders. According to Janet, for five-years-olds one year is one-fifth of their life, while for fifty-years-olds one year is one-fiftieth, so there is a difference of 10 times in the perceptions of their one year. It is also said that as we get older, fresh experiences decrease and lives become monotonous, so we become to feel like a year passes by faster. As long as we continue new challenges every day, we might be able to spend quality time at any age. (refer to Janet’s Law)

社会的・経済的な経験論

1万時間の法則

特定の分野で世界的な一流になるためには1万時間の練習や実践経験を要するという経験則である。 この法則はイギリス系カナダ人のジャーナリスト、マルコム・グラッドウェル氏によって提唱された。英語では “10,000-hour rule” と言う。

スウェーデンの心理学者であるアンダース・エリクソン氏は「ある分野で天才と呼ばれるような人たちは、いわゆる凡才とどこが違うのか?」を調べるため、音楽学校バイオリン科のバイオリニストに注目し、トップクラスの学生は20歳になるまでに約1万時間を練習に費やしていたことを1997年の論文 “Research on expert performance and deliberate practice: Implications for the education of amateur musicians and music students.” の中で発表した[1]。

グラッドウェル氏はこの結果を都合よく解釈して “Outliers:The Story of Success”(邦題『天才!成功する人々の法則』)という本を2008年に出版[2]。この書籍の中で「天才となるためには少なくとも合計1万時間以上の練習量が必要である」と結論し、「1万時間の法則」と名付けた。そのキャッチーなコンセプトにより、この本は一時期ブームとなった。しかし実験者であるエリクソン氏は2016年の著書において、「1万時間の法則」はあまりにも単純化されていると反論している。

因みに1万時間というのは、週20時間充てたとしても10年程度の年月を要する。これは毎日欠かさず6時間取り組んだとしても4年半は掛かる時間である。また「1万時間の法則」はあくまでも必要条件であり、1万時間費やしたからといって必ずしも天才的な技能が身に付くという保証はない。この法則の妥当性に関しては疑義も多い。

シープスキン効果(Sheepskin effect)

シープスキン効果は応用経済学の用語で、同等の勉強をしていたとしても、学歴を持たない人よりも学歴を修了している人の方が高収入を得ていることが多いという経験則である。 このような学歴の有無によるシグナリング効果は応用経済学における研究対象の一つである。「シープスキン」とは「羊革」のこと。シグナリング(signaling)の項も参照されたい。

シグナリング(signaling)

契約理論の用語。一方の当事者(”agent”;エージェント)が他方の当事者(” principal”;プリンシパル)に対して、自らに関する何らかの情報を信頼性をもって伝達するという考え方のこと。これによって投資や雇用などの場面において「情報の非対称性」が発生すると考えられている。「シグナリング」の概念は、2001年にノーベル経済学賞を受賞したマイケル・スペンス(Andrew Michael Spence)が1973年に発表した論文 “Job Market Signaling” の中で初めて言及された。

シープスキン効果の場合だと「信頼性」を保証するものは最終学歴となる。

技術決定論(Technological determinism)

技術革新がその社会における社会構造や文化的価値観を決めているという考え方。科学技術が社会のあり方に影響して構造的な変化をもたらす、という還元主義的(※注釈)な理論のこと。例えば、TwitterやFacebookなどのSNSの発達が人々の意思決定プロセスを変質させている、という指摘は技術決定論の一種と言える。また、中高生を中心とした若者の自己認識や帰属意識の様態が大きく変化している現状はスマートフォンの普及が原因である、という主張も技術決定論的である。

現代だけでなく過去の事例も挙げておこう。アメリカでは19世紀末期から自動車が生産されるようになり、欧米を中心に爆発的に普及した。これに伴う歩行者の死亡事故の急激な増加が社会問題となったが、欧米各国のモータリゼーションは止まらなかった。当時の知識人は自動車の製造販売に反対を表明していたが、人々は交通事故の危険性と共存し、車社会の恩恵を優先したのである。これはまさに、技術革新がその社会における社会構造や文化的価値観を変質させた事例の一つと言えるだろう。

「還元主義」とは、複合的で抽象的な物事を、より小さな基本的な要素から説明しようとする立場のこと。

割れ窓理論

軽微な犯罪であっても徹底的に取り締まることで、凶悪犯罪を含めた犯罪を抑止できるとする環境犯罪学における理論。アメリカの犯罪学者ジョージ・ケリング(George L. Kelling)が考案した。「建物の窓が割れているのを放置すると、誰も注意を払っていないと認識され、やがて他の窓も壊される」との考え方からこの名が付いている。英語ではそのまま “Broken windows theory” と呼ばれている。

抑止対象は窓の破損だけでなく、不法投棄や違法駐輪などに対しても同様の考え方が有効である。違法駐輪で溢れ返っていた場所を徹底的に取り締まり、1台も自転車が駐輪していない状態を維持したところ、それ以降は一切の違法駐輪が無くなった、といったケースは割れ窓理論に基づいて集団心理のコントロールに成功した実践例と言える。

社会的手抜き(Social loafing)

集団で共同作業を行う時に、参加人数の増加に伴って一人当たりの生産性が低下する現象を社会心理学の用語で “Social loafing”(ソーシャルローフィング)という。”loafing” は「ぐうたら」とか「無為」という意味を指す。この原因は多くの場合、個々の参加者が「自分の努力はチームの成果には影響しない」と感じていることによるとされる。また、責任の所在が分散してしまうことも作業パフォーマンスの低下に繋がると考えられている。

これを防ぐ対策としては「個々の貢献をより分かりやすい形でメンバーに注目させる」、「挑戦的な課題を与えて意欲を向上させる」、「個々の業務の重要性・価値の相互理解を促す」、「平等な作業量の配分」、「パフォーマンスに対してチームのメンバーに適切な報酬を与える」などが挙げられる。また、Social loafingは「傍観者効果」との関連も指摘されている。

図.単純化された社会的手抜きの例

図.単純化された社会的手抜きの例

ランチェスターの法則

ランチェスターの法則(Lanchester’s laws)とは、戦争における戦闘員の減少度合いを数理モデルにもとづいて記述した法則である。イギリスの数学者フェデリック・ランチェスター(Frederick W. Lanchester;1868~1946)が第一次世界大戦中に提唱した。

2つの軍隊の残存戦力の時間依存性が時刻の関数(微分方程式)として記述できるというもので、関数は2軍の戦力のみに依存する。一次法則と二次法則があり、前者は剣や弓矢で戦う古典的な戦闘に関する法則、後者は小銃やマシンガンといった兵器を利用した近代戦に関する法則である。

古典武器による戦闘では、1人の兵士は一度に1人の兵士しか戦うことができないため、戦闘員の減少度は線形である。一方、銃火器などによる戦闘では、同時に複数のターゲットを攻撃可能となるため、戦闘員の減少度は非線形になると考えられる。ランチェスターは近代的な戦争においては戦闘員が時刻の2乗に比例して減少すると仮定した。ランチェスターの法則によると、時刻$t$における自軍、敵軍の人数をそれぞれ$x$、$y$とすると、$\dfrac{x}{\alpha}-\dfrac{y}{\beta}$(一次法則)および$\dfrac{x^2}{\alpha}-\dfrac{y^2}{\beta}$(二次法則)が、戦闘開始からの経過時間$t$に依らず一定となる。ここで$\alpha$、$\beta$はそれぞれ敵軍、自軍における兵器や戦闘員の能力を表す定数である。

ランチェスターの法則は実際に戦果の分析に利用されているほか、現代においてもマーケティング戦略に応用されている。自社シェアを7段階に分けて市場シェアの目標値や経営リソースの配分を議論する「クープマン目標値」はランチェスターの法則を応用した「ランチェスター戦略」により導かれる数値である。マーケットを数理モデルに落とし込むために幾つかの仮定が置かれているが、マーケティングにおいて実際に機能することが知られている。

マタイ効果

科学社会学において「マタイ効果」とは、たとえ似た研究をしていたとしても、著名な科学者の方が比較的知られていない研究者よりも多くの信用を得るという現象のことを指す。「マタイ原理」とも呼ばれる。アメリカの社会学者ロバート・キング・マートンが1968年にScience誌上で発表した論文 “The Matthew Effect in Science: The reward and communication systems of science are considered.” において用いた造語である。条件に恵まれた研究者は優れた業績を挙げることでさらに条件に恵まれることはよくあり、科学以外の様々な分野でも同様の事象が観察できる。「マタイ効果」は資本主義を論じる文脈において「金持ちはより金持ちに、貧乏人はより貧乏に」と要約され、経済格差の拡大を批判する際に言及されることが多い。

なお、綴りは “Matthew” (人名だと読み方は「マシュー」)なので注意。この語は新約聖書の「マタイによる福音書」に因むものである*。

*与えられたものを上手に使う者はもっと多くのものが与えられ、ますます豊かになる。だが不忠実な者は、与えられたわずかなものさえ取り上げられてしまうのだ。— マタイの福音書 25章29節(口語訳)

ムーアの法則

インテル創業者の一人であるゴードン・ムーア(Gordon E. Moore)が1965年に電子技術誌「Electronics」で発表した論文上で唱えた「半導体の集積率は18か月で2倍になる」という半導体業界の経験則のこと。より単純化して「コンピュータの性能は1.5年で2倍になる」と表現されることもある。

アムダールの法則

計算機の並列度を上げた場合に、並列処理できない部分の割合が性能向上のボトルネックとなるという法則。この法則によると、ある計算のうち、並列化によって高速化可能な部分の割合を$P$、その性能向上率を$S$とすると、全体の性能向上率は以下の式で見積もることができる。$$\dfrac{1}{(1-P)+{\dfrac{P}{S}}}$$計算機の並列はプロセッサ数が少ない場合に特に効果的で、ある程度の並列数になると性能向上率が頭打ちとなる。また、並列化によるオーバーヘッドまで考慮すると効率の向上はコストに対して限定的となる。言い換えれば、並列数を増やしても性能が線形に向上するわけではない。

ギルダーの法則

米国の未来学者・技術評論家であるジョージ・ギルダー(George Gilder)が1990年代後半に示した「ネットワークの帯域幅は6カ月で倍増する」という通信網に関する予言的法則のこと。半導体についてのムーアの法則に

収穫加速の法則

一つの重要な発明は他の発明を加速させ、次の重要な発明が生み出されるまでの期間を短縮して技術刷新の速度を加速するという経験則。この法則によれば、科学技術は直線的にではなく指数関数的に進歩するとされる。(前述のムーアの法則にも関連する)

クレオール現象(クレオール化)

異なる言語背景を持つ人々が接触して新しい言語(一般に「クレオール言語」と呼ばれる)が形成されること。また、そのようなプロセスにより、ある地域の単語が全く異なる言語圏に属する別の地域で借用されて定着することを指す。

異なる言語圏の間で交易が行われる場合、現地語と母語が混ざって新しい言語が自然に形成されることがある。このような言語を「ピジン言語」と呼ぶ。ピジン言語の話者は自分の母語(第一言語)を有しており、いわばバイリンガルと言えるが、その話者達の子孫がピジン言語を母語として運用するようになった言語は「クレオール言語」と呼ばれる。クレオールは、フランス語で(Créole)、スペイン語(Criollo)、ポルトガル語(Crioulo)といい、「植民地に生まれたヨーロッパ人」という意味を表す。言語に対して使われる場合、多くは「植民地で使われているヨーロッパ系言語と現地語の混成言語」を指すが、「クレオール現象」とはそのような現象をより一般的に述べる用語と言える。

フリン効果(Flynn effect)

人間の知能指数(IQ)は、年々上昇し続けているという現象を指す。この効果はニュージーランドのオタゴ大学教授のジェームズ・フリン氏(James R. Flynn)が1984年の研究論文 “The mean IQ of Americans: Massive gains 1932 to 1978.” の中で初めて示したとされる。「フリン効果」という用語そのものはリチャード・ヘアンスタインとチャールズ・マレーが1994年に出版した著書『The Bell Curve』で用いたのが初出である。

フリン氏は、

-

- 分類すること

- 論理を使って抽象概念を扱うこと

- 仮定を真剣に受け止めること

の3つの領域に、IQの高さが顕著に現れるとしている。ただし知能指数の上昇はあくまでもIQテストの結果に基づいて測られている現象であって、実際に世界中の人々の知能指数が上昇していることを裏付けるものではない。

余談であるが、TEDにおいてフリン氏本人が「なぜ祖父母世代よりもIQが高いのか」というテーマで講演した映像が公開されている。上記の3つの領域はこの講演の中で述べられている。

カニンガムの法則

インターネット上で正しい答えを得る最良の方法は質問することではなく、間違った答えを書くことであるという経験則。ある質問者がユーザーAとして質問を投稿し、その後ユーザーBとして

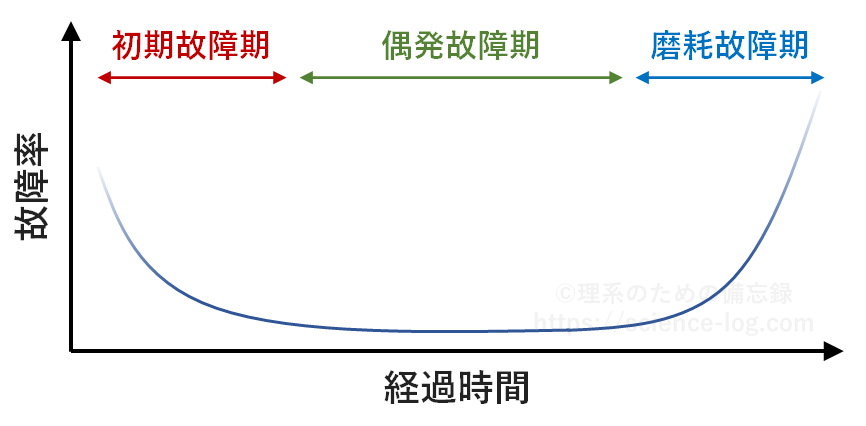

バスタブ曲線(故障率曲線)

使用期間に対して機械の故障率を図示したときに現れる曲線を、その形状になぞらえて「バスタブ曲線」または「故障率曲線」と呼ぶ。このような形の曲線になるのは製品の使用期間によって故障率が変化するためである。

製品のライフサイクルは以下の3つの期間に区分される。

①初期故障期:設計や製造の欠陥で故障が起こるため僅かな稼動期間で故障が発生するが、時間経過とともに故障率は減少する。

②偶発故障期:稼動が安定しており故障が起こりにくいため、故障率はほぼフラットになる。

③磨耗故障期:使用期間が長くなると製品内部の磨耗や疲労によって故障率が増加傾向になる。

図.バスタブ曲線(故障率曲線)の例

図.バスタブ曲線(故障率曲線)の例

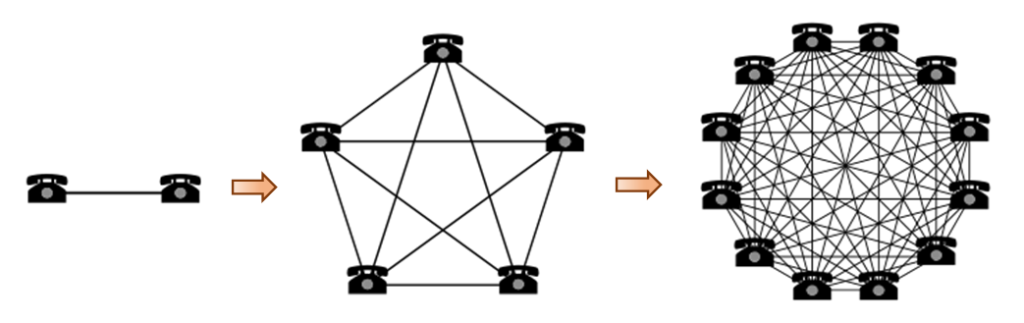

ネットワーク効果

製品やサービスの価値が利用者数に依存していることを指す経済学の用語。よくある説明は「電話」を例にとったものである。電話網に後発で加入する人は「先に電話網に接続している人と通信できるという利益」と「加入費用」とを比較して、実際に加入するかどうかを決定する。新規参加者が増加した場合、加入者が既に加入している者に与える便益は考慮されない一方で、そのネットワーク外の者にとってはネットワークの価値が高まる効果を持つ。このようなネットワークの価値に対する外部性(他の経済主体の影響)が存在することから、ネットワーク効果は「ネットワーク外部性」とも呼ばれる。

数箇所にしか繋がっていない電話網はネットワークとしての価値は乏しいが、ネットワーク外部性が存在する場合、加入者数の少ない間はなかなか普及しないものの、加入者数がある閾値を超えるとネットワークとしての価値が参入コストや参入しないリスクを上回ることで一気に参加者が増加して普及するという現象が発生する。

例えば、今や誰もが利用しているSNSの「LINE」は、東日本大震災発生時の混乱を受けて、緊急時のホットラインを兼ねた「インスタントメッセンジャーアプリケーション」として2011年6月にリリースされた。リリース直後の数ヶ月間は利用者数が低迷していたが、無料通話機能やスタンプ機能の拡充に伴って徐々に利用者が増加し、同年末にはリリースからたった半年にもかかわらず累計1000万ダウンロードを達成した(10年経った2021年末では日本国内だけで8900万ユーザーにも達している)。これは開発チームの努力もさることながら、「みんな使ってるから自分も使おう」というネットワーク効果が強く作用した実例と言えるだろう。

図.ネットワークの増大

図.ネットワークの増大

ネットワーク上のユーザーの増加は、ユーザー全体とってのネットワークの価値の増加(total effect)と、他の非ユーザーがその製品を使用し始める動機付け(marginal effect)という2つの効果に分けられる。こうした正のネットワーク外部性は「バンドワゴン効果」をもたらすことがある。

メトカーフの法則

「ネットワークの価値はユーザー数の2乗に比例する」という経験則のこと。1993年にアメリカ合衆国のエコノミストであるジョージ・ギルダーによって初めて定式化されたもので、イーサネットの開発者の1人であるアメリカの電気工学者ロバート・メトカーフの名前が冠せられた。上記の「ネットワーク効果」のより定量的な表現であり、通信網、ソーシャルネットワーク、企業提携・競合などのビジネス関係などの観点から言及されることが多い。

ロックイン効果

消費者があるメーカーの製品を購入した場合に、買い換え時も同じメーカーの製品を購入する傾向を示す現象を指す。別のメーカーの製品に切り替えるのに必要な支出や時間、手間(スイッチングコスト;switching cost)をなるべく抑えようとすることが理由と考えられている。特にコンピュータ関連の製品でよく見られる。実際、管理人も携帯電話のキャリアを10年以上変えていない…。

また、広義のロックイン効果は「習慣や所属を継続する」というニュアンスで用いられる場合があり、コンピュータのOSや携帯電話のキャリアといったインフラに対してのみならず、ソフトウェアやSNS、ECプラットフォーム、宗教、国家の法定通貨に至るまで、幅広い分野で観測される現象とされる。

先行者利益

新しい市場に先行して参入することで、市場全体の利益を独占したり、より多くの利益を獲得したりすることを「先行者利益」、あるいは「先発優位」や「先駆者利益」などと呼ぶ。ファーストムーバーアドバンテージ(First Mover Advantage)とも呼ばれる。

企業が未開拓市場にいち早く参入したり、新製品をいち早く発売したりすることで、マーケットシェアを独占できる。例えば、Microsoft社が提供するパソコン用OSの「Windows」のように、業界のデファクトスタンダードとしての地位を他社に先駆けて確立することができれば、その後も長期にわたって莫大な先行者利益を享受することができる。これは上述の「ロックイン効果」によって誘発されている点も指摘しておきたい。

なお、製品の導入初期において「新しいもの好き」や富裕層をターゲットにして敢えて高価格を設定することで、先行者利益を獲得しつつ新製品開発費を早期に回収しようとするマーケティング戦略を「スキミング戦略」という。これに対して、敢えて低価格に設定することで市場シェアの早期獲得を狙うマーケティング戦略を「ペネトレイティング戦略」という。

先行者利益に対して、後発で市場に参入することで得られる利益を「後発者利益」という。これは先行者が経験した成功事例や失敗事例などから得られる知見を真似したり参考にしたりすることで得られる利益を指す。こちらはレイトカマーアドバンテージ(Latecomer Advantage)とも呼ばれる。

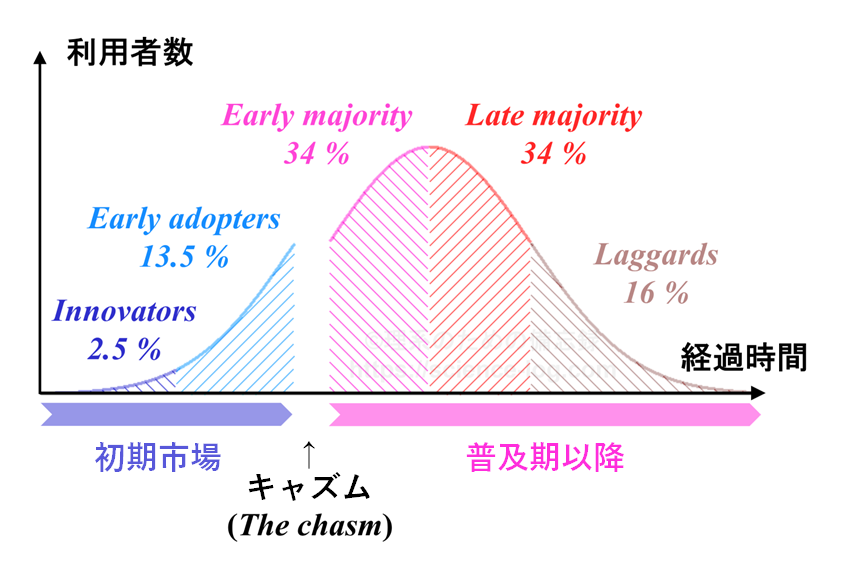

キャズム理論(イノベーター理論)

1962年、アメリカの社会学者エベレット・ロジャーズ(Everett M. Rogers)は著書「Diffusion of Innovations」の中で「イノベーター理論」を提唱した。この理論によれば、製品(プロダクト)の普及の過程は次の五つの段階に分割することができる。

-

- Innovators(イノベーター;革新者)2.5 %

- Early Adopters(アーリーアダプター;初期採用者)13.5 %

- Early Majority(アーリーマジョリティ;前期追随者)34 %

- Late Majority(レイトマジョリティ;後期追随者)34 %

- Laggards(ラガーズ;遅滞者)16 %

下図のように、プロダクトの利用者数はベル型のグラフで表現することができる。横軸は市場の成長に伴う時間経過、縦軸はその製品の利用者数を表している。これはプロダクトの普及する速度(割合)を時系列的に可視化したモデルと言える。

ロジャーズ教授は著書の中で、全体の16%を占める早期参入者(イノベーターとアーリーアダプター)に対して効果的にアプローチすることが、その製品やサービスの普及に繋がると主張した。

これを拡張したものが「キャズム理論」と呼ばれるマーケティング戦略である。アメリカの経営コンサルタントであるジェフリー・ムーア氏は1991年の著書「Crossing the Chasm」の中で、テクノロジーの普及サイクルにおいてはアーリーアダプターとアーリーマジョリティの間にギャップがあると主張した。ある製品やサービスが社会に普及するまでには「キャズム」と呼ばれる溝が存在し、たとえ画期的なプロダクトであっても、アーリーマジョリティ層にリーチできなければ、それ以上の普及は一般に難しい。この理論は「キャズム理論」と呼ばれ、アーリーマジョリティ内の特定のニッチ市場をターゲットとすることで市場のシェア拡大を図ることができると説く。

リープフロッグ現象

社会インフラが発達していない新興国において、先進国が歩んできた技術的進展の過程を飛び越えて最先端のサービス等が一気に普及すること。リープフロッグ型発展ともいう。

アフリカの多くの新興国で固定電話が普及する前に携帯電話やスマートフォンが急速に普及したことはリープフロッグ現象の最たる例と言える。また、近年の中国における電子決済の普及に伴うネット通販などEC(electronic commerce;電子商取引)の大躍進もリープフロッグ現象の一つと言える。中国においては法整備が未熟だったことなどにより電子決済の導入障壁が低かったことが急拡大の大きな理由で、スマートフォンを通じたモバイル決済がAlipayやWeChatによってサポートされた2013年以降、QRコードを使用したモバイル決済が急速に普及している。また、IT関連技術だけでなく発電システムについてもリープフロッグ現象を観測できる。特にアフリカでは、原子力発電や火力発電を飛び越えて、太陽光発電など再生可能エネルギーを利用した最先端の電力インフラの整備が急速に進んでいる(ただしアフリカのケースは地理的な制約によるところが大きい)。

グッドハートの法則

ある尺度を目標にすると、その尺度は良い尺度ではなくなるという経験則。イギリスの経済学者チャールズ・グッドハートが英国の金融政策に関する1975年の記事 “Problems of monetary management: the UK experience” において提唱したことで知られる。ある性能検査の指標のみをクリアするために性能が最適化された結果、別の部分が疎かになるなど、性能を総合的に見ると質が悪化してしまうといった状況が発生し得る。より悪質な場合は、その指標をクリアできているように見せかけてしまう、といった不正行為が横行する場合もある。大手自動車メーカーによる排ガス不正、検査不正問題などといった企業の不正行為が起こる状況は、この最たる例と言える。

要するに、特定の尺度に適合させようとするあまり、その尺度に特化した形で製品や人物の状態を不自然に歪ませてしまい、結果としてその尺度が機能しなくなることを「グッドハートの法則」と呼んでいる。次項の「キャンベルの法則」も参照のこと。

キャンベルの法則

社会的意思決定に定量的な社会指標が利用されればされるほど、汚職の圧力にさらされやすくなり、監視対象の社会プロセスが歪められ、腐敗しやすくなるという経験則のこと。1974年にアメリカの社会科学者ドナルド・T・キャンベルが “Assessing the Impact of Planned Social Change” というタイトルの講演で提唱した内容に因んでこの名が付いた。キャンベルはこの講演の中で、「学力テストの得点が教育プロセスの目標になると、教育状況の指標としての価値を失う」という例を挙げている。例えば学力テストの点数が生徒の将来の進路を決定付ける、といった重要なものである場合、教育方針が学力テストに特化した高得点を取るためのものに変わったり、高得点を取ろうとするあまりカンニングなどの不正行為を誘発したりする、といった問題が生じる可能性がある。このように、特に重要な試験や審査において定量的な評価基準が設定される場合、この基準に特化した形で人々の行動が歪められてしまうことがある。これを「キャンベルの法則」と呼ぶ。次項の「コブラ効果」も参照のこと。

なお、本論文は1979年にEvaluation and Program Planning誌においてより新しいバージョンが発表(転載)されている。講演録は1976年に公開されている。

コブラ効果

問題を解決しようとするあまり、却って問題を悪化させてしまうことを「コブラ効果」という。この用語はドイツの経済学者ホルスト・ジーベルトによって、イギリスのインド支配時代に起きた逸話に基づいて名付けられた。

イギリス統治時代のインドのデリーでは、猛毒のコブラ(全長3〜4mにもなる大蛇)に悩まされていた。そこで総督府はコブラ駆逐のために賞金を懸け、コブラの死骸を役所に持ち込めば報酬を与えることにした。初めのうちは施策が奏功して野良コブラの数は減ったものの、一部の人間はより多くの報奨金を得るためにコブラを養殖し始めた。これを問題視した政府はコブラの報奨金制度を廃止したが、これに伴って養殖されていたコブラも無価値となったため、飼育されていたコブラは野に放たれた。これにより、最終的には以前よりもコブラが増えてしまうという結果になった、というのが逸話の顛末である。

この逸話に因んで、問題を解決するために導入された(有効かに思われた)施策が寧ろ裏目に出てしまうことを「コブラ効果」と称するようになった。現代においても様々な場面でこうした状況が再現されることがある。

資産効果・逆資産効果

「資産効果」とは、株式や土地などの資産価格の上昇によって、家計などの保有する資産の価値が上昇した結果、自らの消費を拡大させる効果のことをいう。

これに対して「逆資産効果」とは、株式や土地などの資産価格の下落によって、家計などが保有する資産の価値が下落したとき、家計などが自分は貧しくなったと考え、消費や投資を控えることをいう。

これには実現した損益のほか、保有資産の含み益・含み損が増加することにより、消費者心理が左右される効果も含まれる。例えば居住のための住宅や土地などは価格が上がったからといって売るものではないが、自分の所有する不動産の価格が上がれば気が大きくなり、結果として消費が増加する傾向にある。反対に、自用の不動産が下がれば弱気になり、結果として節約志向になって消費が落ち込む。バブル景気においては資産が増え続けている安心感から、値が付かないようなものまで何でもかんでも売り買いされる状態になることがある。

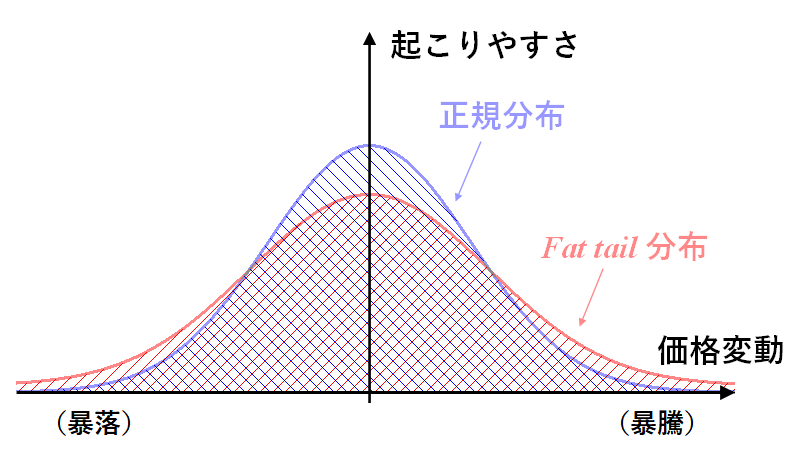

ファットテール現象

「ファットテール現象」とは、平均値から大きく乖離したリターンの発生する確率が正規分布から逸脱して高くなる現象である。

金融工学では商品価格の推移をモデル化するために、価格変動が「正規分布」に従うことを前提にすることが多い。これを「リターンの推移が定常的である」などという。一方で現実の金融市場では、極端に大きなプラスリターン(暴騰)や、マイナスリターン(暴落)が発生する頻度が正規分布に比べて有意に高い。特に、いわゆる「ブラックスワン」(市場参加者が予期していなかった高インパクトな事象)が発生すると市場は動揺し、リーマンショックやコロナショックといった大暴落を引き起こすことがある。

このように正規分布から外れた価格変動の頻度分布は「ファットテール分布」、もしくは単に「ファットテール」と呼ばれる。因みに「ファットテール」という名称は、確率分布のグラフの形状に由来し、英語の”fat tail”(太い尾)から来ている。

図.正規分布とファットテール分布

図.正規分布とファットテール分布

グレシャムの法則

貨幣の額面価値と実質価値に乖離が生じた場合、より実質価値の高い貨幣が流通過程から駆逐され、より実質価値の低い貨幣が流通するという法則。金本位制の経済学における法則の一つで、「悪貨は良貨を駆逐する」として一般に知られる。

例えば、額面が同じで、金と銀の含有比が50:50の硬貨Aと80:20の硬貨Bを比較すると、硬貨Bの方が実質的な価値は高い。この場合、人々は良貨である硬貨Bを手元に置いておき、硬貨Aを手放す(決済手段に用いる)傾向が生まれる。このようにして、市場に流通する硬貨は悪貨であるAが支配的となる。

この法則と似た現象は金本位制以外でも成立する場合がある。例えば、不正なマネーロンダリングに使用された仮想通貨を検閲することで、額面の同じ通貨であっても犯罪に使われていない「綺麗な通貨」と犯罪に使われた「汚い通貨」という2種類のラベリングが可能となる。人々は「汚い通貨」の保有を避けるため、これにより額面価値と実質価値に乖離が生じるが、「汚い通貨」を保有する犯罪者側はこれを「綺麗な通貨」にこっそり混ぜ込んで決済や取引に用いることで「綺麗な通貨」の価値の毀損(通貨価値の均質化)を試みる。これはブロックチェーン技術特有の事例であるが、悪貨が良貨を駆逐する形態の一つと言えるだろう。

リンク切れ等を発見された方は [その他] > [お問い合わせ] のフォーム、もしくは公式TwitterのDM等からご連絡頂けますと幸いです。

(2021/10/03追記)目次を作成しました。各項目へのアンカリングは未実装ですが、そのうち対応したいと思います…。自分用の備忘録としてまとめたページでしたが最近多くの方にご覧頂けているようで嬉しいです。

(2022/12/08追記)一部のスタイルを変更しました。