無限に深い1次元井戸型ポテンシャル

✎シュレーディンガー方程式を解く

3次元空間におけるシュレーディンガー方程式は、時間$t$と位置ベクトル $r=(x,y,z)$ を用いて次のように書き表すことができる。$$i\hbar\dfrac{\partial\,\varPsi(r,\,t)}{\partial\,t}=\left\{-\dfrac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+V(r)\right\}\varPsi(r,\,t)\tag{1.1}$$ここで$\nabla$は「ナブラ」と言い、$$\nabla^2=\dfrac{\partial^2}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2}{\partial y^2}+\dfrac{\partial^2}{\partial z^2}$$という演算子を表す。また、$V(r)$は位置$r$におけるポテンシャルを表している。

シュレーディンガー方程式はほとんどの場合で解析的に解くことはできず、適当な条件を与えなければならない。そこで計算を簡単にするため、波動関数を$$\varPsi(r,\,t)=\psi(r)f(t)$$として空間的な量に依存する関数$\psi(r)$と時間に依存する関数$f(t)$に分離できると仮定する。これを$(1.1)$式に代入しすると、$$i\hbar\dfrac{\partial\,(\psi(r)f(t))}{\partial\,t}=\left\{-\dfrac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+V(r)\right\}\psi(r)f(t)$$ $$\therefore i\hbar\psi(r)\dfrac{\partial\,f(t)}{\partial\,t}=f(t)\left\{-\dfrac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+V(r)\right\}\psi(r)\tag{1.2}$$となる。このとき$(1.2)$式の左辺の偏微分は$t$のみに作用するので$\psi(r)$は定数扱いとなり、右辺の偏微分は$r$のみに作用するので$f(t)$は定数扱いされていることに注意しよう。また、初学者にありがちな疑問かもしれないが、右辺の中括弧はただの係数ではなく演算子であるため、これが作用している右端の関数$\psi(r)$は中括弧の前に移動できないことにも注意しておく。

さらに$(1.2)$式の両辺を$\psi(r)f(t)$で割ると$$\therefore \dfrac{i\hbar}{f(t)}\dfrac{\partial\,f(t)}{\partial\,t}=\dfrac{1}{\psi(r)}\left\{-\dfrac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+V(r)\right\}\psi(r)\tag{1.3}$$を得る。ここで左辺は時間$t$に関する式であり、右辺は位置$r$に関する式である。これが恒等的に等しくなるためには両辺がある定数値にならなければならない。これを後々の便宜を考えて$E$と置くと、方程式の各辺はそれぞれ以下のように書き改めることができる。$$\begin{cases}\dfrac{i\hbar}{f(t)}\dfrac{\partial\,f(t)}{\partial\,t}=E \\ \dfrac{1}{\psi(r)}\left\{-\dfrac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+V(r)\right\}\psi(r)=E \end{cases}$$ $$\therefore \begin{cases}i\hbar\dfrac{\partial\,f(t)}{\partial\,t}=Ef(t) \\ \left\{-\dfrac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+V(r)\right\}\psi(r)=E\psi(r) \end{cases}\tag{1.4}$$ $t$に関する方程式は変数分離型の微分方程式なので直ちに解けて、$$f(t)=C \exp\left(-\dfrac{iEt}{\hbar}\right)\tag{1.5}$$を得る($C$は定数)。一方で$r$に関する方程式は一般的には解けない。これを特に時間に依存しないシュレーディンガー方程式という。数理科学ではシンプルな表現が好まれるので、中括弧の中身を時間に依存しないハミルトニアン$\hat{H}$で置き換えてやると$$\hat{H}\psi(r)=E\psi(r)\tag{1.6}$$となる。$(1.6)$式を指して単に「シュレーディンガー方程式」という場合もある。これを解析的に解くのはほとんど不可能で、実用的な量子計算では数多くの近似を用いて数値的に解いている。ポテンシャルに何らかの条件や制限がある場合に限ってシュレーディンガー方程式が解析的に解けるようになる。

ここで、ポテンシャルが時間に依存しない系の波動関数$\varPsi$は$(1.5)$式において $C=1$ とすれば次の形に表せる。$$\varPsi(r,\,t)=e^{i\frac{E}{\hbar}t}\psi(r)\tag{1.7}$$このとき確率密度($|\varPsi(r,\,t)|^2$)は時間変化によらず常に一定であることが以下の簡単な計算により確かめられる。$$\begin{align} |\varPsi(r,\,t)|^2 &= \varPsi^{*}(r,\,t) \cdot \varPsi(r,\,t) \\ &=e^{(-i)\frac{E}{\hbar}t}\psi(r) \cdot e^{i\frac{E}{\hbar}t}\psi(r) \\ &= \{\psi(r)\}^2 \ \ (\text{const. for }t) \end{align}$$

この状態を定常状態という。定常状態の波動関数の空間部分$\psi(r)$は対象としている系の物理的条件に適した形で定義し、波動関数を構成する必要がある。波動関数に課される主要な物理的条件の一つに境界条件があり、これを考慮することでシュレーディンガー方程式が解けるようになる。特に1次元系では空間的に束縛された粒子の状態を記述する束縛条件を境界条件として用いる。ここでは幾つかの簡単な例でシュレーディンガー方程式を考えてみよう。

✎無限に深い1次元井戸型ポテンシャル

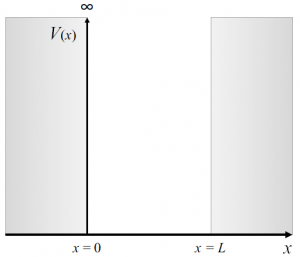

まずは簡単な例として、以下の図のような無限に深い1次元の井戸型ポテンシャルを考える。

このポテンシャル$V(x)$の表式は$$V(x)=\begin{cases}\ 0 \ \ \ \ (0 \leqq x \leqq L) \\ \infty \ \ \ (x<0,\,x>L) \end{cases}\tag{2.1}$$となる。$x<0,\,x>L$ の領域では $V(x)=\infty$ であり、井戸の外側に出るためには無限のエネルギーが必要となるため、粒子はこの領域に入り込めず $\psi(x)=0$ となる。

ここで問題となるのは井戸の内側、$0 \leqq x \leqq L$ の領域である。この領域では $V(x)=0$ となるので、シュレーディンガー方程式は$$-\dfrac{\hbar^2}{2m}\dfrac{\partial^2 \psi(x)}{\partial x^2}=E\psi(x)\tag{2.2}$$と表される。やや天下り的ではあるが数学の知識を用いると、この$2$階微分方程式の一般解は$$\psi(x)=A\sin kx +B\cos kx\tag{2.3}$$で与えられる(ただし $k=\dfrac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$)。$(2.2)$式は単振動の運動方程式と同じ形の微分方程式であるから、一般解が三角関数で表せることは自然であろう。ただし$\psi(x)$は複素関数であったから、$A$および$B$は複素定数であることに注意する。

さて、ここで$(2.3)$式で表された$\psi(x)$に対し、ポテンシャル関数の形から要請される境界条件を適用する。未知数は$A$、$B$の2つであるので、$$\psi(0)=0、\psi(L)=0$$を条件として考慮すればよい。

$\psi(0)=0$ により、$B=0$を得るので、$$\psi(x)=A\sin kx\tag{2.4}$$と書けることが分かる。また、$\psi(L)=0$ とすると波数$k$について、$$k=\dfrac{\pi}{L}n\tag{2.5}$$が必要となる。ここで$n$は自然数であり、波数$k$は離散値をとることが分かる。そこで、ある自然数$n$に対応する$k$を$k_n$と表記することにして、それに対応して波動関数、及びエネルギーも、それぞれ$\psi_n(x)$、$E_n$と書くことにする。

$k$の定義式より、$$E_n=\dfrac{\hbar^2 k_n^2}{2m}=\dfrac{\hbar^2 \pi^2}{2m L^2}n^2\left(=\dfrac{h^2}{8m L^2}n^2\right)\tag{2.6}$$を得る(※ここで、ディラック定数$\hbar$の定義 $\hbar\equiv\dfrac{h}{2\pi}$ を用いた)。

ただし境界条件だけでは複素係数$A$が定まらないので、以下の規格化条件を利用する。$$\int^{L}_{0}|\psi_n(x)|^2 dx=1\tag{2.7}$$これに$(2.4)$式を代入する。以下、左辺の積分を計算する。

$$\begin{align}& \ \ \ \ \int^{L}_{0}|\psi_n(x)|^2 dx \\ &=\int^{L}_{0}|A\sin k_{n}x|^2 dx \\ &= A^2 \int^{L}_{0}\sin^2 k_{n}x\ dx \\ &= A^2 \int^{L}_{0}\dfrac{1-\cos 2 k_{n}x}{2}\ dx \\ &=\dfrac{A^2}{2} \left[x-\dfrac{1}{2 k_{n}}\sin 2 k_{n}x\right]^{L}_{0} \\ &=\dfrac{A^2}{2} \left\{(L-0)+\dfrac{1}{2 k_{n}}\left(\sin 2n\pi-\sin 0\right)\right\} \\ &=\dfrac{A^2 L}{2} \end{align}$$

計算過程で$(2.5)$式を用いた。これより関係式$$\dfrac{A^2 L}{2}=1$$を得るので、$$A=\sqrt{\dfrac{2}{L}}\tag{2.8}$$と求められる。よってこの系の波動関数$\psi_n(x)$は$$\psi_n(x)=\sqrt{\dfrac{2}{L}}\sin k_{n}x\tag{2.9}$$となる。

✎どのように解釈するのか

上記の導出より、ボルンの確率解釈に基づけば井戸型ポテンシャルの波動関数の確率密度を表す式は次のようになる。$$|\psi_n(x)|^2=\dfrac{2}{L}\sin^2 k_{n}x\tag{3.1}$$これより、$n$が小さいほど領域の中央部に粒子が存在する確率が大きくなることが分かる。これは同時に、$n$が小さければ領域の両端には粒子がほとんど存在していないということを示している。反対に$n$が大きい場合ではポテンシャル井戸の内部の領域における粒子の存在確率はほとんど均一に分布することも分かる。

無限に深い井戸型ポテンシャルに閉じ込められた粒子のもつエネルギーは$(2.6)$式より、$$E_n=\dfrac{h^2}{8m L^2}n^2$$で与えられる。基底状態では $n=1$ であるため、エネルギー$E_n$は最小値 $E_1=\dfrac{h^2}{8m L^2}$ をもつ。このように絶対零度でも粒子が静止せずに持っているエネルギーのことを零点エネルギーと呼ぶ。

$E_n$の表式が得られているため、エネルギー間隔 $\varDelta E_n=E_{n+1}-E_n$ を求めることができ、$$\varDelta E_n=\dfrac{h^2}{8m L^2}(2n+1)\tag{3.2}$$となる。$\varDelta E_n$は$n$に比例して増大するが、$h$、$m$、$L$の3つの物理量のオーダーを考えると、$E_n$自体も勿論だが、エネルギー間隔$\varDelta E_n$は非常に小さい値となり、我々が日常生活で感じ取ることは不可能なほど小さいことが分かる。プランクの量子仮説はエネルギーの不連続性を提唱するものであるが、ミクロの世界ではエネルギーの値が離散的であっても、私たちの生活するマクロの世界においてはほとんど連続的に振る舞うのである。

本節では無限に深い井戸型ポテンシャルの場合を取り扱った。次節では有限の高さを持つ矩形ポテンシャルが存在する場合について扱う。