前回に続き、先月末の「常温常圧で超伝導現象を示す物質『LK-99』の合成に成功した」というニュースに関する続報をまとめる。騒動の発端となった原著論文が投稿されてから本日でちょうど1ヶ月が経過し、複数の研究チームによる再現実験のデータが集まってきた。本稿では主な追試結果について簡単に紹介する。

「LK-99」に関する詳細な経緯に関しては、先日のエントリを是非ご覧いただきたい。公開当初から多くの方に読んで頂けたようで、超伝導現象に関する世間の関心の高さが窺えた。

もはや総括の必要も無いように思われるが、物性物理学の話題がこれほど世間を騒がせることも珍しいので、最後まで付き合ってみよう。

結論

最初に結論を述べておこう。これまでに報告された複数の再現実験の結果を総合的に考えると、LK-99は常温常圧超伝導体ではないという結論に至るのが自然である。以下に主な根拠を挙げる。

① 超伝導体特有の磁化率の温度依存性が確認されなかった

② 超伝導体特有の不連続な電気抵抗の消失が確認されなかった

結論をまとめると以下のようになる。

① LK-99は常温常圧超伝導体や高温超伝導体ではない

② LK-99は不純物により磁性を示す絶縁体である

①に関してはそれほど珍しいことではないので落胆するには及ばないし、②に関しても予想範囲内の結果である。また、後で紹介するが、超伝導転移温度(臨界温度)$T_c$が110 K程度であるという東南大学の報告は、測定方法というより$T_c$の判定方法が粗末であったことによる誤認だったと考えられる。正確なLK-99の磁性の発現機構は完全には未解明だが、不均一にドープされたCuによってサンプルが部分的に強磁性を示している可能性、不純物であるCu2Sに由来する反磁性を示している可能性(Cu2Sは反磁性体である)が指摘されている。また、LK-99の400 K付近における電気抵抗の低下は不純物であるCu2Sの1次相転移に関連すると考えられ、全体としては絶縁体であることが有力な説として一定のコンセンサスが得られている。…という訳で、以前のような熱狂的なムードは今やほとんど消え去っている。

さて、ここでガッカリしてページを閉じてしまうのは少々惜しい。本エントリを閲覧している読者の方々は多少なりとも超伝導現象に興味を持っているはずなので、この機会に少し周辺知識を持ち帰って欲しいと思う。

超伝導現象と発見の歴史

まず、超伝導現象とこれまでの発見の歴史について簡単に解説する。先日のエントリの解説と重複する部分があるが、ご容赦願いたい。

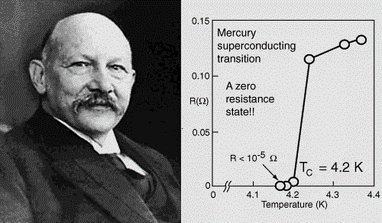

図.ヘイケ・カマリン・オンネス(左)、水銀の電気抵抗の変化(右)

図.ヘイケ・カマリン・オンネス(左)、水銀の電気抵抗の変化(右)

「超伝導」とは、オランダの物理学者ヘイケ・カマリン・オンネス(Heike Kamerlingh Onnes、1853~1926)によって偶然発見された現象である。1908年、彼はヘリウム(He;沸点は4.2 K)の液化に世界で初めて成功した。この成果により、人類は極低温の世界へと分け入ることができるようになった。

1911年4月8日、オンネスは極低温における金属の電気特性を調べる実験を行っていた。当時、ケルビン卿(温度の単位の由来にもなっている)などの物理学者は、金属を絶対零度付近まで冷やしていくと電子の運動が完全に静止し、電気抵抗が極端に増大すると考えていた。また、金属(導体)の温度を下げていくと電気抵抗が減少していくことは当時から知られており、絶対零度に近づけていくと電気抵抗がいずれはゼロになるのではないかと考える物理学者もいた。これを検証すべく、オンネスは数K付近の温度帯まで金属を冷却し、その電気抵抗を測定した。

結果は周知のように、水銀(Hg)などの金属ではある温度で電気抵抗がゼロになる[1]。例えば水銀の場合、4.2 K(≈ -268.9 ℃)までは一般的な金属としての性質を示すが、4.2 Kを下回る温度では突如として電気抵抗が消失する。この4.2 Kという極めて低い温度が水銀の臨界温度、すなわち超伝導転移温度$T_c$に相当する。この現象をオンネスは “supraconductivity” と名付け、後に “superconductivity”(超伝導)という用語が採用された。

完全な超伝導状態の電気抵抗は(測定範囲内で)文字通りゼロなのだが、何らかの理由で超伝導状態に転移しきっていない過渡状態の場合や、超伝導状態を妨げるような格子欠陥が存在する場合、組成が均一でない、または不純物が多いといった場合にはゼロに落ち切らないことがある。

超伝導状態の物質は電気抵抗がゼロになる他にも、磁場を完全に排除するマイスナー効果、ジョセフソン効果といった特殊な性質を示す。これらの性質が常温・常圧下で利用できれば、送電効率の向上、バッテリーの大容量化、核融合炉の実現、…など、幅広い用途に応用できると考えられている。超伝導現象の発見以降、物理学者は超伝導物質の実用化を目指して、より高い$T_c$をもつ超伝導物質を競って探索してきた。

例えば金属単体の場合、アルミニウムは1.2 K、スズは3.7 K、鉛は7.2 K、…などとなっている。合金ではもう少し高いものが報告されており、NbN(窒化ニオブ)で16 K、Nb3Ge(ニオブゲルマニウム)で23 Kである。これらはいずれも「電子フォノン相互作用」(電子格子相互作用とも呼ばれる)によって超伝導現象を説明する「BCS理論」に従う物質である。2001年1月には青山学院大学教授であった秋光純らが常圧でMgB2が39 Kで超伝導性を示すことを報告した[2]。この転移温度はBCS理論で予言される理論上の上限値(約40 K)に極めて近い値で、金属系超伝導物質の記録としては未だに破られていない。

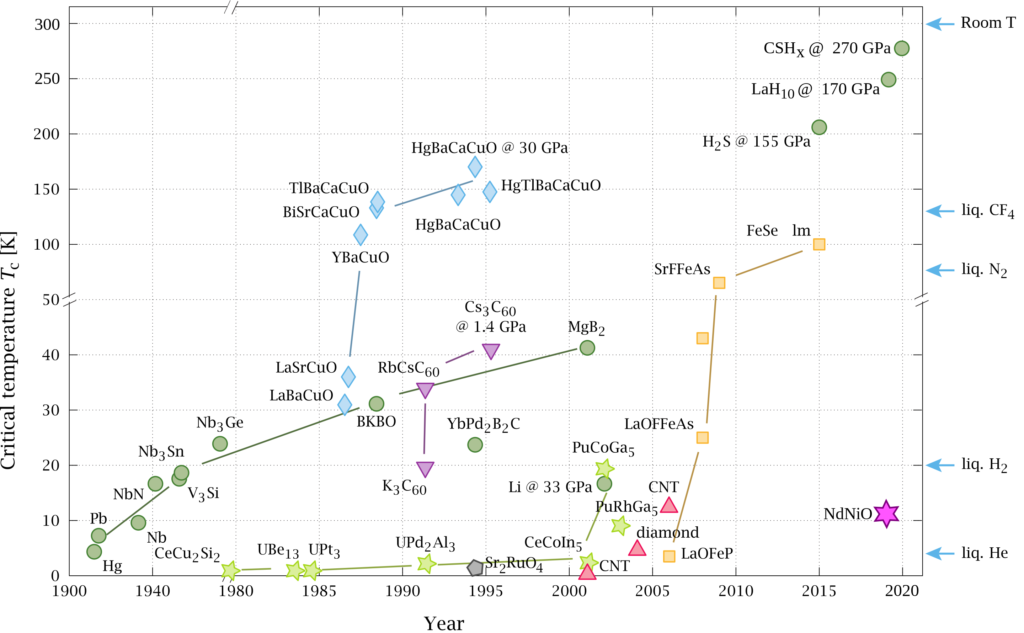

図.現在までのTc変遷の時系列

図.現在までのTc変遷の時系列

(Wikipediaより引用)

※ CSHx系の疑義については先日のエントリを参照のこと。

$T_c$の推移に転機が訪れたのは、スイスのIBMチューリッヒ研究所のベドノルツとミュラーによって銅酸化物の超伝導性に関する論文[3]が発表された1986年のことである。彼らはLaBaCuOが30K付近で電気抵抗が異常な低下を始めることを発見し、超伝導が実現していると主張した。しかし物理学界の反応は鈍かった。

実は、ベドノルツとミュラーの論文は発表当時、ほとんど注目されていなかった。というのも、それまでにも数十Kの転移温度を示す材料を発見したという誤った報告は幾つも存在しており、彼らの論文もその一つと見なされていたからである。そんな折、1986年の11月に東京大学の田中昭二らのグループは、2人の報告した物質を合成して追試を行った。その結果、LaBaCuOは確かに超伝導性を示すことが確認された。また、LaBaCuOの結晶構造を特定できたことにより、超伝導性の発現が従来のBCS理論では説明できなさそうだということも分かってきた。

彼らは急いで検証結果をまとめ、論文投稿の準備を終えるとともに、その年の12月5日にアメリカのボストンで開催されていた材料学会(Materials Research Society)において急遽発表した(講演者は当時助教授であった北澤宏一)。当時の会場の熱狂ぶりは当事者による随筆などから読み取れる。この発表を境に疾風迅雷の勢いで高温超伝導物質の探索が進められ、僅か3か月ほどでヒューストン大学のPaul Ching Wu Chuらによりイットリウム(Y)系酸化物が90 Kを超える転移温度を実現することが発見された。90 Kというのは液体窒素温度(約77 K)を超える温度であり、従来に比べて超伝導現象が容易に観測できることを意味している。「高温超伝導」の名はここに由来している。この知らせは高温超伝導物質群発見の報に続き、物理学のビックニュースとして世界を駆け巡った。

当時、田中らのグループは未知の超伝導物質探索の研究領域プロジェクトを推進していたが、新奇超伝導物質は一つも発見できておらず、成果はほとんど無い状態だったという。追試により高温超伝導物質の道が偶然拓かれたのは、奇しくもプロジェクトの中間報告の直前だったそうである。この周辺の裏話は日本物理教育学会の「田中昭二先生に『高温超伝導の発見とその将来像』を聞く(聞き書き帳)」や「超伝導材料の発展とともに歩んだ半世紀 -支えてくれた人達への感謝を込めて-」などに詳しい。

高温超伝導フィーバーの火付け役を日本の研究グループ(田中研)が担ったという事実は特筆すべき点であろう。当時ピークを迎えていたバブル経済に呼応するかのように、日本の産業界も熱に浮かされたように超伝導物質の探索に続々と参入した。近いうちに室温超伝導が実現するのではないか、といった過度に期待感の加熱した報道が相次いでおり、まさに熱狂の様相を呈していた。

しかし高温超伝導フィーバーも続いたと言えるのは数年程度で、その後は精力的な材料探索にもかかわらず$T_c$が伸び悩み、常圧条件下では今もなお135 KというHg系酸化物(Hg-1223)の記録を更新できずにいる。Wikipediaの “List of superconductors” のページに幾つかの超伝導体について臨界温度の一覧が掲載されているので気になる方は参考にして欲しい。

» 【参考文献】

[1] H. K. Onnes, Further experiments with liquid helium. C. On the change of electric resistance of pure metals at very low temperatures etc. IV. The resistance of pure mercury at helium temperatures, Proceedings, 13, 1274–1276 (1911).

https://dwc.knaw.nl/toegangen/digital-library-knaw/?pagetype=publDetail&pId=PU00013358&lang=en

[2] J. Nagamatsu, N. Nakagawa, T. Muranaka, Y. Zenitani, J. Akimitsu, Superconductivity at 39 K in magnesium diboride. Nature 410, 63–64 (2001).

https://doi.org/10.1038/35065039

[3] J. G. Bednorz, K. A. Müller, Possible high Tc superconductivity in the Ba−La−Cu−O system, Z. Phys. B Condens. matter 64, 189–193 (1986).

https://doi.org/10.1007/BF01303701

◎ 参考記事①:「田中昭二先生に「高温超伝導の発見とその将来像」を聞く(聞き書き帳)」- 五十嵐 靖則, 唐木 宏, 滝川 洋二, 渡辺 愈

https://doi.org/10.20653/pesj.36.2_128

◎ 参考記事②:「超伝導材料の発展とともに歩んだ半世紀 -支えてくれた人達への感謝を込めて-」 – 戸叶 一正

https://doi.org/10.2221/jcsj.51.265

» 【閉じる】

LK-99の追試結果

さて、肝心の追試の報告についても一応触れておかねばならない。

まず中国の華中科技大学の報告[4]から見てみる。この論文の著者らは早い段階でサンプルの浮遊試験の動画をbilibiliにアップロードしていた研究グループである。

動画を確認する限りでは磁性体のような挙動を見せている。彼らは反磁性転移が観測されたと主張しているが、一方で残念ながら電気抵抗測定の結果は論文中では報告されていない。先日のエントリでも指摘したように、動画を投稿するのではなく、定量的なデータを以て超伝導性を検出する必要がある。この結果からLK-99が超伝導物質であると断定することは不可能である。

次に、中国の東南大学のZhixiang Shiらによる報告[5]を見てみる。

The preprint is now available online at https://t.co/1Dwz88cHhY

I will summarize some of the key points in their paper:

They claim to measure 'zero resistance' which is to say, they measure a resistance as small as possible giving the limitations of their measurement setup.… pic.twitter.com/V3MiXzAwfa— Andrew Côté (@Andercot) August 3, 2023

著者らは電気抵抗を計測した結果を報告しているが、明確な超伝導転移温度は観測できていない。論文の著者らは110 K付近でゼロ抵抗が観測されたとして$T_c$を110 Kと結論しているが、論文の図を見る限りでは単に10-5 Ω付近で測定精度の限界に達しているだけであり、明確な電気抵抗の降下は見られない。したがって、LK-99の超伝導転移温度が110 Kであるというのは誤認である可能性が高い。超伝導性が確認できなかったという他グループの報告が複数あることも誤認説を支持している。

測定限界の簡単なイメージとしては、市販の物差しでは0.1 mm以下の大きさの物体が測れないことを想像してもらえばよいだろう。市販の物差しには1 cmごとに主目盛が、1 mmごとに副目盛が刻んであるが、これを使って0.1 mm以下の大きさの物体を測ることはできない。ある非常に小さな物体が0.001 mmなのか0.0001 mmなのか、0.00000001 mmなのかは、市販されている普通の物差しでは測ることもできないし比べることもできない。彼らの電気抵抗測定では10-5 Ωまでしか計測できない装置を使用しているものと思われる。これは、10-5 Ω以下の領域で散布図のプロットが乱雑な挙動を示していることから推測できる。

一方で、彼らが測定に用いたサンプルの組成が実際には何だったのかという点は、現在も謎のままである。

一方、追試実験に基づく否定的な検証結果は、上述の肯定的な論文が発表される前から報告されている。

北京大学のZhiqi Liuらの研究グループは7月31日、銅を添加した鉛アパタイトPb10-xCux(PO4)6Oは超伝導物質ではなく、104 Ω・cmオーダーの大きな室温抵抗率を持つ半導体である、と報告した[6]。この論文には試料合成の手順とともに合成された試料の画像が詳細に記されている。

また、スペインのCIEMAT(エネルギー環境技術研究センター)などからなる研究グループは8月3日に比較的短いレターを発表し、LK-99が非超伝導成分を含むヘテロ相構造である可能性が高いことを指摘した[7]。合成の方法に依存してLK-99内部の鉛(Pb)の構造がナノレベルで変化し、所望の物性を与えない可能性があると結論している。

台湾国立大学のLi-Min Wang(王立民)らの研究グループは8月5日に再現実験(合成~物性の計測)を実施し、一部始終がYouTube Liveで生配信された(現在60万回再生ほど視聴されている)。これによると、作成したサンプルでは半導体に似た電気特性が観察された。また、超伝導体に特有のマイスナー効果(完全反磁性)は観察されなかった。

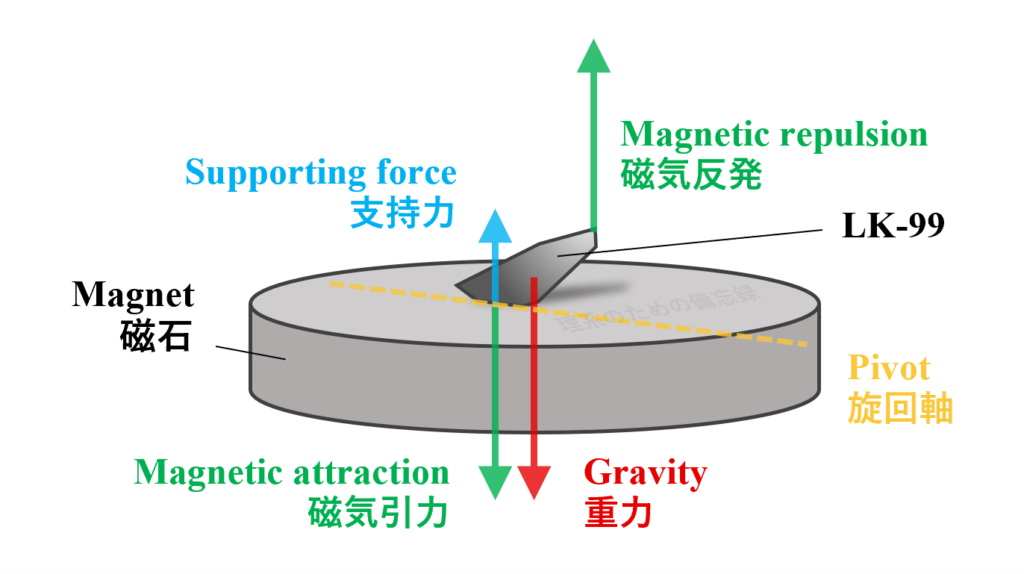

8月6日に、ほぼ決定的なデータが北京大学のShuang Jiaらのグループにより報告された[8]。磁化率の測定により強磁性成分が観測されたというもので、磁気浮上は強磁性で説明可能とするものである。論文末尾のポンチ絵を参考に、筆者が描き直した図を以下に示す。著者らは、何らかの磁性体部分(不純物)により磁気反発が生じてサンプルが半分だけ浮いている、と主張している。

図.磁石上のサンプルに働く力の概念図

図.磁石上のサンプルに働く力の概念図

また、8月7日にはインド国立物理研究所(CSIR-NPL)の研究グループが合成方法を改善して追試を行ったが超伝導性が観測できなかったと報告した[9]。

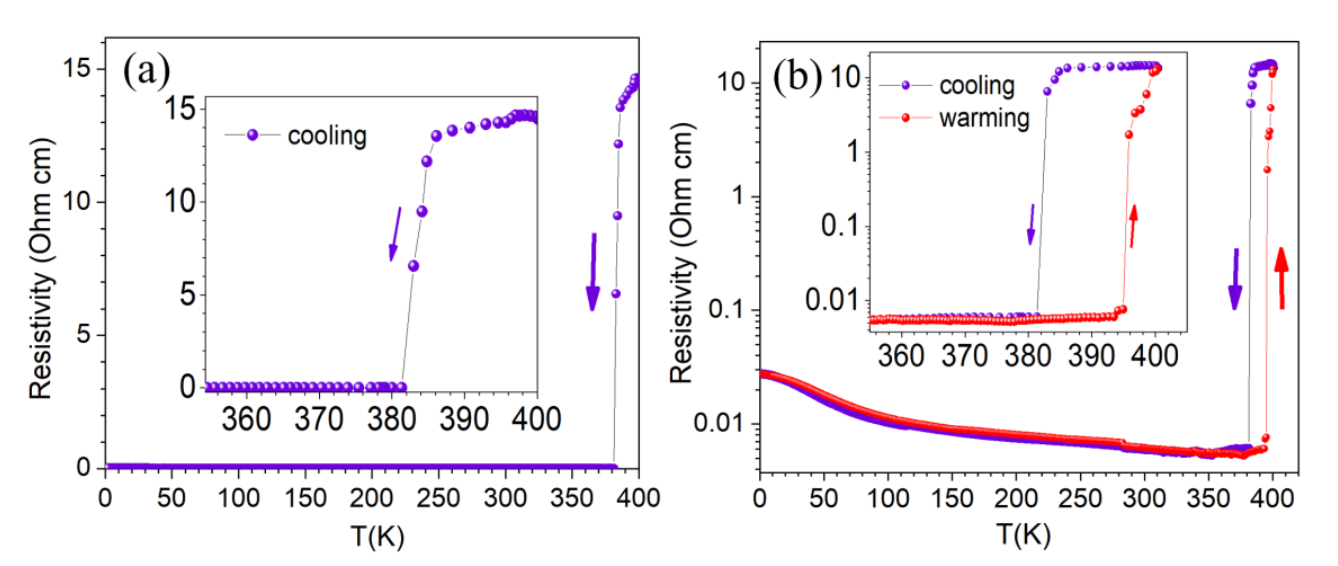

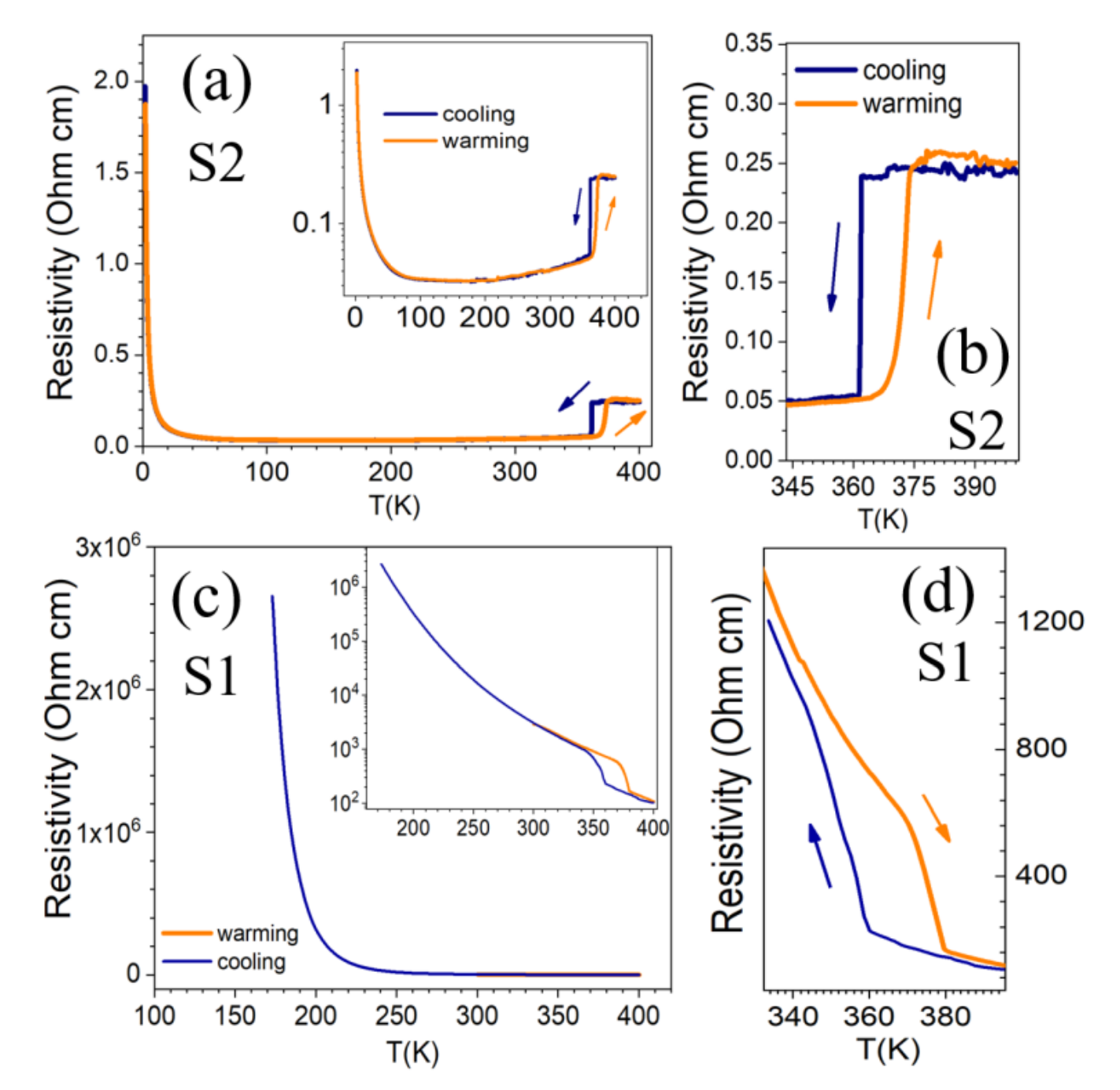

北京国立凝縮物質物理学研究所のJianlin Luoらの研究チームは8月8日にCu2Sの1次相転移がLK-99の内部でも起こっている可能性を指摘した[10]。実際、Cu2S単結晶は376 K付近で $\gamma \to \beta$ 転移を起こすことが知られている。Cu2Sの電気抵抗率の温度依存性のグラフを文献[10]から引用して下に示した。相転移の伝導性の温度依存性はLK-99で報告されているものと非常に似通っている。

図.Cu2Sの電気抵抗率の温度依存性

図.Cu2Sの電気抵抗率の温度依存性

((a), (b)は同じデータをプロットしたもので、右は縦軸をlogスケールにした片対数グラフ)(文献[10]より引用)

この論文の中で、著者らはLK-99にCu2Sが約5%含まれたサンプル(S1)とCu2Sが約70%含まれたサンプル(S2)を調製し、それぞれの電気抵抗率の温度依存性を計測した(含有比はXRDスペクトルのピーク強度比から見積もられた値)。S1では半導体のような電気抵抗率を示している。Cu2S含有量の多いサンプルS2ではCu2Sの1次相転移に由来する鋭い電気抵抗率の低下が観測されている。

図.5%Cu2S含有試料(S1)と70%Cu2S含有試料(S1)の電気抵抗率の温度依存性(文献[10]より引用)

図.5%Cu2S含有試料(S1)と70%Cu2S含有試料(S1)の電気抵抗率の温度依存性(文献[10]より引用)

また、北京国立凝縮物質物理学研究所の研究チームはPhys. Rev. Materials誌において走査型電子顕微鏡(SEM)やエネルギー分散型X線分光(EDS)などを用いた詳細なサンプルの組成分析の結果をまとめた論文 “Phases and magnetism at microscale in compounds containing nominal Pb${}_{10\text{-}x}$Cu${}_{x}$(PO${}_{4}$)${}_{6}$O“(プレプリントは https://doi.org/10.48550/arXiv.2308.07800 )を投稿して受理されている。

一般に、108 Ω・cm程度より大きな電気抵抗率をもつ物質を絶縁体、10-4 ~ 108 Ω・cm程度の電気抵抗率をもつ物質を半導体、10-4 Ω・cm程度より小さな電気抵抗率をもつ物質を導体と呼ぶ。導体の電気抵抗率は温度が上がるほど大きくなるが、半導体や絶縁体では逆に温度が上がると電気抵抗率が小さくなることが知られている。

こちらは追試実験ではないが、8月9日にはイリノイ大学(アーバナ・シャンペーン校)のPrashant K. Jainも同様に、Cu2Sの相転移とLK-99の磁化や電気抵抗の挙動が類似していることから、LK-99は超伝導性を示しているのではなく、含有している不純物のCu2Sの性質が現れているだけであると指摘した[11]。

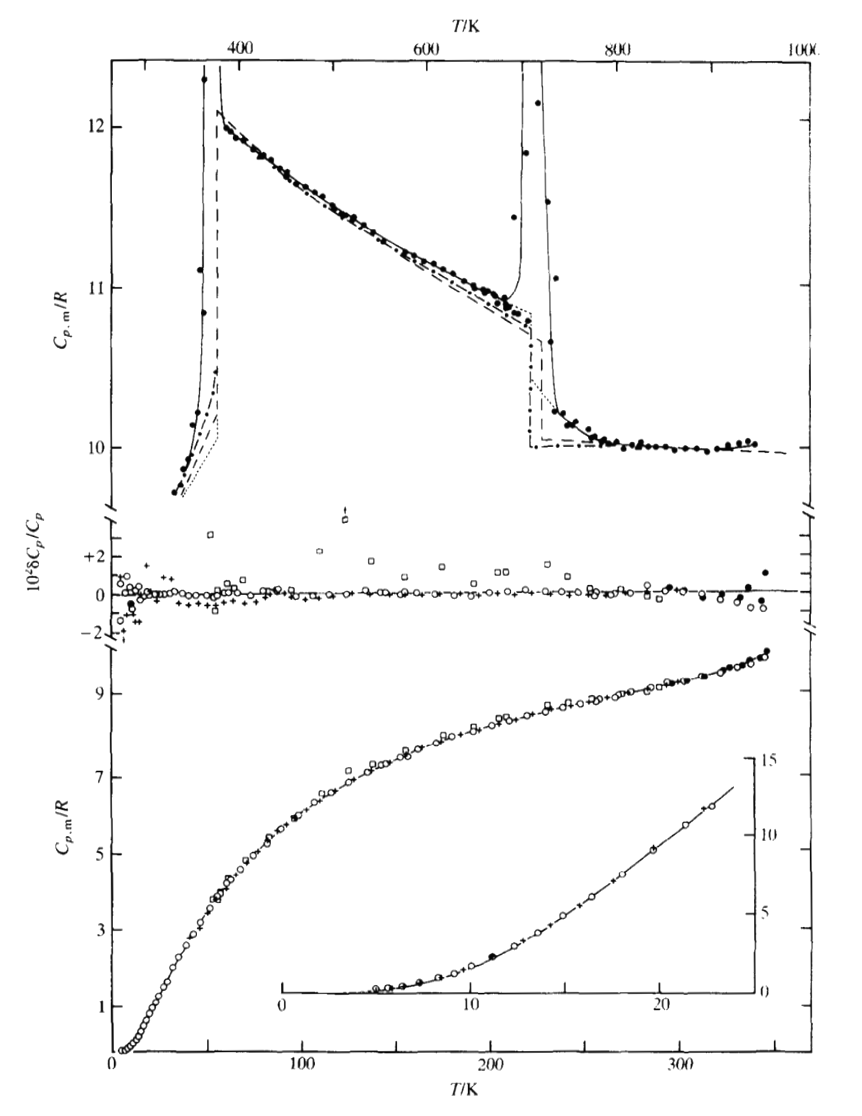

Cu2Sに関する文献[12,13]によると、Cu2Sは103 ℃で相転移(直方晶系→立方晶系)が発生し、下図に示すように相転移温度付近で熱容量の増大が確認できる(比熱(熱容量)が不連続に変化している)。Cu2Sは376 Kで $\gamma \to \beta$ 転移、710 Kで $\beta \to \alpha$ 転移が起きる。現状では、LK-99のサンプルで $\gamma \to \beta$ 転移が見えているだけだという見方が支配的である。

図.Cu2Sの熱容量の温度依存性

図.Cu2Sの熱容量の温度依存性

(文献[12]より引用)

日本化学会編,“化学便覧 基礎編 改訂6版”,丸善出版(2020)によると、単体の硫黄の融点は 112.8°C、沸点は 444.6 ℃。Cu3P(リン化銅(I))の融点は約 1023 ℃、沸点については筆者が入手可能な測定値が無かったため不明。Cu2S(硫化銅(I))の融点は約 1100 ℃、沸点はCu3Pと同様に不明。

因みに、相転移温度は試料の温度を下げながら測定する場合と上げながら測定する場合で変わることがあるため、相転移温度の値は文献の間でやや異なることがある。例えば、日本化学会編 “化学便覧 基礎編 改訂6版” 丸善出版(2020)によるとCu2Sの相転移温度は 91 ℃と記載されている。(但し、この値の差異が測定方法の違いによるものかについては筆者は確認していない)

8月11日、マックス・プランク研究所とバンドン工科大学のメンバーからなる研究グループは純粋なLK-99の単結晶を合成し、絶縁体に由来する反磁性と、不均一にドープされたCuに由来する強磁性を観測したと報告した[14]。このサンプルは800 K以下の温度では相転移を示さなかったことから、LK-99が室温超伝導体である可能性は極めて低いことが示唆された。

上述の通りCu2Sは376 Kと710 Kで相転移を起こすため、仮にCu2Sがサンプル中に混入していた場合は、磁化の変化において相転移の影響が明確に表れると考えられる。これが見られなかったということはサンプルにCu2Sが混入していないことを間接的に示している。また、このとき超伝導転移のような磁化の変化が観察されなかったことから、LK-99の原著論文(arXiv:2307.12008)で述べられているようなLK-99の「超伝導性」はCu2Sに由来していたことを強く示唆している。

この間、理論計算の結果も多数報告されている。ここではもう詳しく紹介しないが、バンド計算の報告が多数上がってきており、相変わらず似たような結果を示している(例えば、蘭州大学やエイムズ国立研究所の報告[15,16])。先日も述べた通り、フェルミ準位近傍の孤立したフラットバンド構造は超伝導性の必要十分条件でないため、理論計算から何か新しいことを主張するのは難しいように思われる。

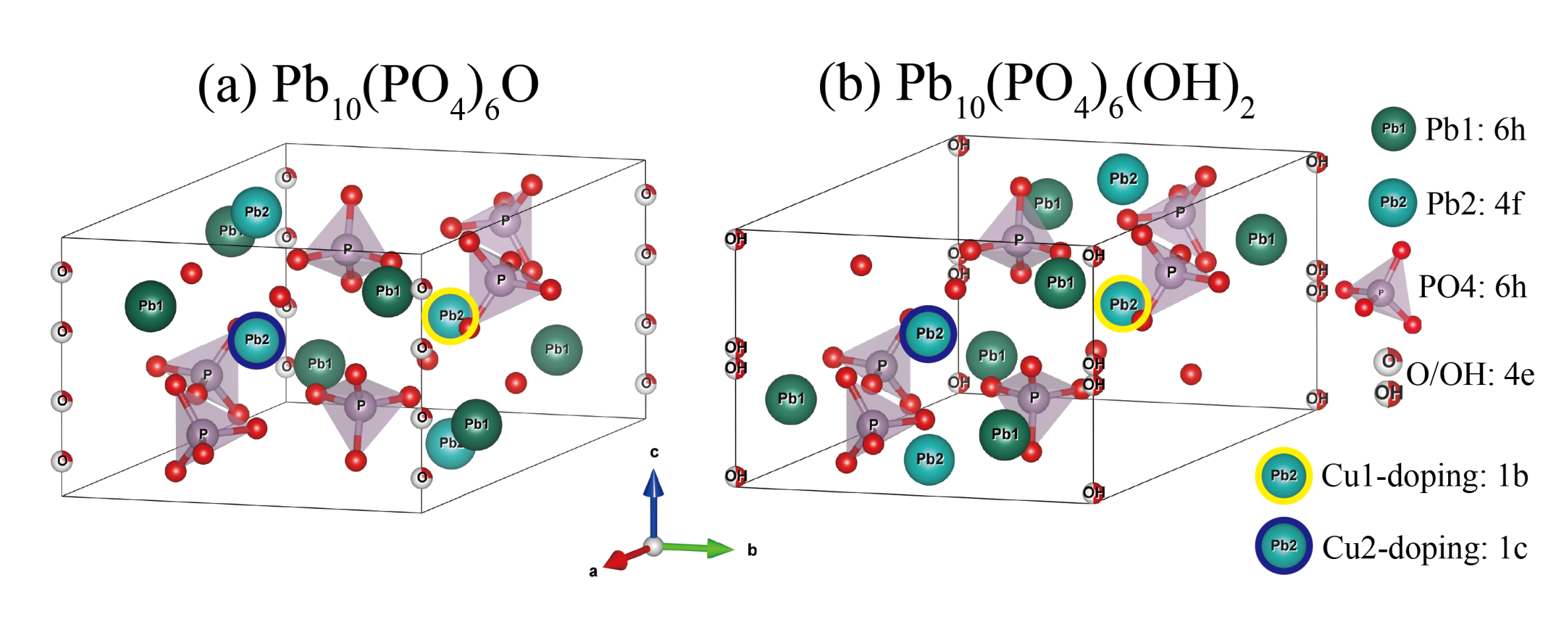

プリンストン大とマックス・プランク研究所などのメンバーからなる研究グループは8月9日に、LK-99の組成についてPb9Cu(PO4)6O以外にも水酸基を含むPb9Cu(PO4)6(OH)2である場合を想定した第一原理計算(DFT計算)の結果を詳細に報告した[17]。著者らは結論として、①同定されたLK-99の構造が誤っている、②計算結果は正しいが強磁性相が存在する、③そもそも計算結果が誤っている(既存の計算手法ではシミュレーションできない)、のいずれかであると述べている。要するに、DFT計算では決定的な結論が導き出せないという主張である。論文の著者らは「LK-99が多相系であることはほぼ確定的であるため、結晶構造解析は慎重に行われる必要がある」と述べている。

図.2種類の鉛アパタイトの構造

図.2種類の鉛アパタイトの構造

(左:Oの場合, 右:(OH)2の場合)

(文献[17]より引用)

一般論として、試料の質は作成手順によって大きく変化する。加熱後、ゆっくり時間を掛けて冷ますのか、何らかの方法で急速に冷却するのかによって、最終的に室温下で得られる結晶構造は変わることがある。また、真空状態で加熱するのか否かでもサンプルの酸化状態や結晶構造が変化することがある。論文中に示されていない実験者の微妙な癖や装置の環境などにより最終生成物が異なることも少なくない。前回取り上げたシェーン事件やSTAP細胞事件の際も、当初はこうした論文中に記載の無い何らかの隠れた要素があるのではないか、と言われたりもしていた。

では、ここまでに実施された追試験はすべて無駄なのかというと、全くそうではないということは指摘しておきたい。科学という学問は、観測されたデータの再現性を検証して自然界に存在する普遍的な性質を炙り出すことを第一義としている。勿論、第一発見の報告がフェイク(捏造)でないことが前提であるが、たとえフェイクだったとしても科学的な検証を積み重ねていけば否定し去ることが可能である。

LK-99の一連の騒動には名の知れた科学誌も野次馬に加わっている。

8月4日にはNature誌でも科学ジャーナリストのDan Garisto氏がこの件に触れている。この記事は8月1日にScience誌上で公開されたDerek Lowe氏の「楽観的な」コメンタリーとは異なり懐疑的な論調である。

“Claimed superconductor LK-99 is an online sensation — but replication efforts fall short” by Dan Garisto (doi: 10.1038/d41586-023-02481-0)

また、8月8日にScience誌上で公開されたAdrian Cho氏のコメンタリーは冷静であった。

“The short, spectacular life of that viral room-temperature superconductivity claim” by Adrian Cho (doi: 10.1126/science.adk2109)

Nature誌は8月16日にLK-99に関する否定的な内容の総括を公開した。執筆者はやはり科学ジャーナリストのDan Garisto氏であり、上で紹介したような否定的な追試結果を引用しつつ、結局はLK-99が絶縁体だったと結論している。

“LK-99 isn’t a superconductor — how science sleuths solved the mystery” by Dan Garisto (doi: 10.1038/d41586-023-02585-7)

» 【参考文献】

[4] H. Wu, L. Yang, B. Xiao, H. Chang, Successful growth and room temperature ambient-pressure magnetic levitation of LK-99, arXiv:2308.01516. 2023/08/03

https://doi.org/10.48550/arXiv.2308.01516

[5] Q. Hou, W. Wei, X. Zhou, Y. Sun, Z. Shi, Observation of zero resistance above 100∘ K in Pb10−xCux(PO4)6O, arXiv:2308.01192. 2023/08/02

https://doi.org/10.48550/arXiv.2308.01192

[6] L. Liu, Z.Meng, X. Wang, H. Chen, Z. Duan, X. Zhou, H. Yan, P. Qin, Z. Liu, Semiconducting transport in Pb10−xCux(PO4)6O sintered from Pb2SO5 and Cu3P, arXiv:2307.16802. 2023/07/31

https://doi.org/10.48550/arXiv.2307.16802

[7] P. Abramian, A. Kuzanyan, V. Nikoghosyan, S. Teknowijoyo, A. Gulian, Some remarks on possible superconductivity of composition Pb9CuP6O25, arXiv:2308.01723. 2023/08/03

https://doi.org/10.48550/arXiv.2308.01723

[8] K. Guo, Y. Li, S. Jia, Ferromagnetic half levitation of LK-99-like synthetic samples, arXiv:2308.03110. 2023/08/06

https://doi.org/10.48550/arXiv.2308.03110

[9] K. Kumar, N. K. Karn, Y. Kumar, V. P. S. Awana, Absence of superconductivity in LK-99 at ambient conditions, arXiv:2308.03544. 2023/08/07

https://doi.org/10.48550/arXiv.2308.03544

[10] S. Zhu, W. Wu, Z. Li, J. Luo, First order transition in Pb10−xCux(PO4)6O (0.9<x<1.1) containing Cu2S, arXiv.2308.04353. 2023/08/08

https://doi.org/10.48550/arXiv.2308.04353

[11] Prashant K. Jain, Phase transition of copper (I) sulfide and its implication for purported superconductivity of LK-99, arXiv.2308.05222. 2023/08/09

https://doi.org/10.48550/arXiv.2308.05222

[12] F. Grønvold, F. Westrum, Thermodynamics of copper sulfides I. Heat capacity and thermodynamic properties of copper(I) sulfide, Cu2S, from 5 to 950 K, J. Chem. Thermodyn.19, 1183 (1987).

https://doi.org/10.1016/0021-9614(87)90056-5

[13] M. J. Ferrante, J. M. Stuve, G. E. Daut, L. B. Pankratz, Low-temperature heat capacities and high-temperature enthalpies of cuprous and cupric sulfides, Final Report of Investigations Bureau of Mines, Albany, OR. Albany Metallurgy Research Center., 1978.

https://www.911metallurgist.com/heat-capacities-enthalpies-cuprous-cupric-sulfides/

[14] P. Puphal, M. Y. P. Akbar, M. Hepting, E. Goering, M. Isobe, A. A. Nugroho, B. Keimer, Single crystal synthesis, structure, and magnetism of Pb10−xCux(PO4)6O, arXiv.2308.06256. 2023/08/11

https://doi.org/10.48550/arXiv.2308.06256

[15] K. Tao, R. Chen, L. Yang, J. Gao, D. Xue, C. Jia, The Cu induced ultraflat band in the Pb$_{10-x}$Cu$_x$(PO$_4$)$_6$O$_4$ ($x=0,0.5$), arXiv:2308.03218. 2023/08/06

https://doi.org/10.48550/arXiv.2308.03218

[16] Y. Sun, K.-M. Ho, V. Antropov, Metallization and Spin Fluctuations in Cu-doped Lead Apatite, arXiv.2308.03454. 2023/08/07

https://doi.org/10.48550/arXiv.2308.03454

[17] Y. Jiang, et al., Pb9Cu(PO4)6(OH)2: Phonon bands, Localized Flat Band Magnetism, Models, and Chemical Analysis, arXiv.2308.05143. 2023/08/09

https://doi.org/10.48550/arXiv.2308.05143

» 【閉じる】

フェイクの可能性について

本件は意図したフェイク(捏造)であろうか?個人的には、この問いに結論を下すのはまだ早いように思われる。この点については、具体的な証拠が上がってくればどうせまた騒ぎになるので、今は静観しておけばよいだろう。

さて、この業界では少なくない頻度で偽の「常温常圧超伝導物質」や「高温超伝導物質」が報告されていることは前回の記事でも述べた。このような間違いや勘違いによって勢い余って報告されてしまった物質は “USO”(Unidentified Superconducting Object)と呼ばれる習わしがある。これは勿論、日本語の「嘘」とのダブルミーニングになっている。

“USO” の命名者とされる北澤宏一(1943~2014)は高温超伝導物質研究の第一人者である。1986年にベドノルツとミュラーの論文が登場してからその翌年にかけて、超伝導転移温度$T_c$が100 Kを超える高温超伝導物質が相次いで発見された。短期間での$T_c$の驚異的な向上を目の当たりにして、物理学分野では高温超伝導フィーバーが巻き起こったのだが、当時は測定ミスなどによる「偽物の高温超伝導物質」が盛んに報告されてしまっていた。そこで北澤はそのような化合物を “USO” と呼称するよう提案した。

“USO” かどうかを判断する原則として、田中昭二が提唱した「田中4原則」なるものが知られている。これは、以下の4項目をすべてクリアして初めて超伝導物質と認めることが許されるという非常に簡明な判断基準である。

-

- 結晶構造が明確である

- マイスナー効果を示す

- 電気抵抗が臨界温度において鋭く減少する

- 再現性がある

これらのうちいずれか一つでも満たされなければ、その物質はほぼ確実に “USO” となる。これに従えば、2や3を満足していないLK-99はめでたく “USO” の仲間入りを果たすことになる。

それはそうと、日本の研究グループによる追試の報告は8月22日現在に至っても全く無い。再現実験が日本国内で試みられていないことに関して、ネット上では日本の物理学分野の「凋落」だとして嘆いている者も見られる。しかし現実には単純に、出所不明の謎の物質の再現実験などに割いていられるほどの余分なリソースが無い(端から全く相手にしていない)だけだと思われる。これを「凋落」と表現することが適切かについては議論の余地がある。

ところで、自作したLK-99の薄片サンプルを今夏のコミックマーケット®において販売するサークルが出現し話題となった。世紀の「常温常圧超伝導物質」が1500円という手ごろな価格で入手できるまたとない機会であった。

LK-99合成歴2週間の職人のアドバイス下で合成した自家製Pb10-xCux(PO4)6Oの標本も頒布します。1500円。

不純物量は少し多くなりますがガラス管壁上のものをピックアップしたので、硫黄量が少なくても運搬中に崩れにくいです。#評論情報系同人誌告知 #C102 https://t.co/zPH8V86E5b pic.twitter.com/3H9ThjP4Rv— 見習い (@UtopianF) August 12, 2023

動画の真偽について検証している人々もいる。例えば、Twitter(現在の$\mathbb{X}$)上ではフェイク動画の作り方が紹介されている。以下はそのうちの一つである。なお、このサンプルはLK-99ではない。

I was able to closely mimic the “levitation” behavior of LK-99 with a ferromagnetic sample.

For comparison, see the original LK-99 video in the tweet below. pic.twitter.com/bKmf3cOoS2

— Derrick VanGennep (@VanGennepD) August 6, 2023

また、浮遊(levitation)する超伝導物質の挙動をCGで制作するのはそれなりに難しいらしいが、材料さえ入手できればこのような動画は作成可能のようである。

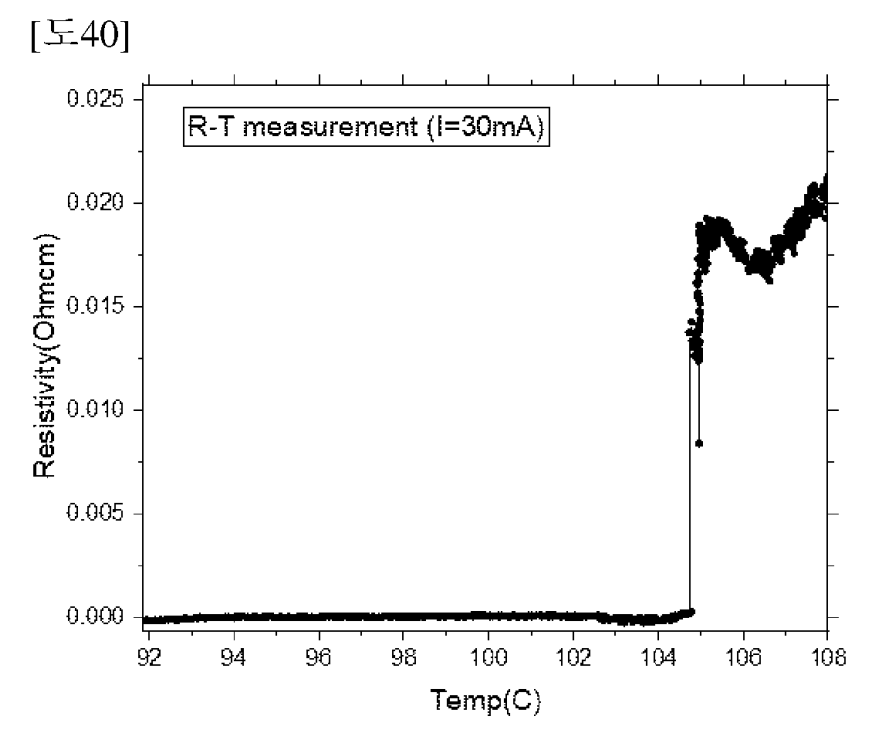

今更ではあるが、LK-99の特許はGoogle Patentsで閲覧することができる(PDFはハングル文字で書かれている)。図40としてT-Ω図が掲載されており、105℃付近で急激な降下が見られている。なお、何故かこの図はLK-99の原著論文(arXiv:2307.12008)には掲載されていない。

図.A graph showing RT characteristics according to temperature change.

図.A graph showing RT characteristics according to temperature change.

(特許 WO2023027536A1 より引用;2023/03/02 公開)

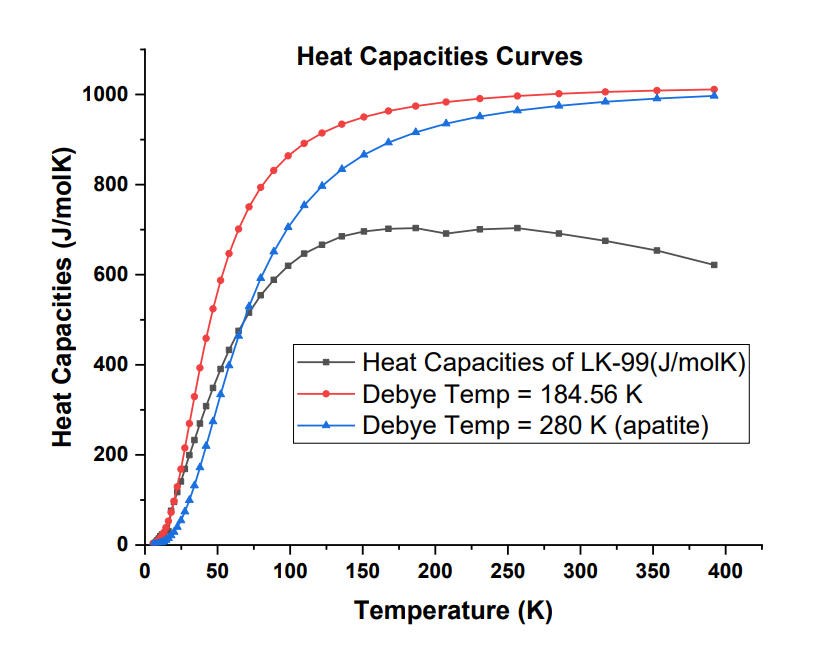

一方でLK-99の原著論文には熱容量の温度変化(下図)が掲載されているが、105℃付近には熱容量の異常(=不連続的な変化)が見られない。これはLK-99が超伝導性を示すという主張と矛盾しているように思われるが、この点だけでこれらのデータ自体を捏造と断定することはできないだろう。

図.Heat Capacity curves of LK-99.

図.Heat Capacity curves of LK-99.

(LK-99の原著論文より引用)

改めて彼らの論文の “The First Room-Temperature Ambient-Pressure Superconductor” という表題を見ると、随分と自信満々に銘打ったものだと思う。実際に常温常圧超伝導物質が合成できているのであれば、信頼できる機関に検証用のサンプルを提供すれば良いだけなのだが、それを避ける(進展が無い)というのは不可解である(実際にサンプルが現物として提供されて追試が行われているとの報道は無い)。この点はどことなく「シェーン事件」を彷彿とさせる。

一部では、テック系インフルエンサーのsnobbismを駆動力として風説を流布し、相場操縦に利用している不埒な輩がいるのではないか、などという陰謀論じみた噂も聞かれ、LK-99を取り巻く怪しげな噂は今もなお広がり続けている(考えられそうに無いことだが、もし仮にarXivが「(虚偽の)プロモーション」の場として悪用されたのであれば科学コミュティに対する侮辱的行為と言わざるを得ない)。これまでに筆者がネット上で見聞きした主な風説は以下の通り。

-

- LK-99は韓国の仕手筋による相場操縦を目的とした、物理学界を巻き込んだ壮大な仕込みである。実際に超伝導関連銘柄は軒並み大幅値上がりした(その後急落)。また「LK-99」という名前のmeme仮想通貨も誕生し、上場から10倍以上の値を付けたようである(現在はほぼ無価値になっている)。

- 実は中国政府主導で意図的に西側を撹乱するフェイクを公開しており、本当は常温常圧超伝導物質であるところのLK-99の研究開発を秘密裏に進めて技術を独占しようとしている。

- トランプ元大統領が選挙公約で掲げていた「空飛ぶクルマ」はトランプ氏が超伝導物質の社会実装を元々計画していたものである。彼はLK-99の存在を予め知っていたのだ。

※ これは主にTruth Socialにおいて囁かれている流言である。 - 著者らはLK-99の発見者であるTong-Seek Chair(チェ・ドンシク;최동식、1943~2017)から研究を引き継いだが、彼は著名な旧ソ連の物理学者ニコライ・ボゴリューボフ(Никола́й Боголю́бов、1909~1992)の門下であった。ボゴリューボフの理論に基づいてチェが設計したLK-99はソ連物理学の系譜に連なる化合物であり、ソ連崩壊とともに忘れ去られてしまったが、今かくして現代に蘇ったのである。(怪しげな出典①、出典②)

※ Chair氏はソウル大学化学科を卒業後、米国バージニア大学で理学博士を取得したようだが、ソ連の研究機関に勤めていた経歴などのChair氏に関する正確な情報はネット上に少ない。東亜科学の記事(全文はこちら)によると、1958年~1959年の2年間、Chair氏はソ連モスクワ州のドゥブナ合同原子核研究所で実際にボゴリューボフ教授の下で働いており、教授の提唱する新しい超伝導理論に関する研究に従事していたという。ここから数えれば、LK-99は65年余りに及ぶ歴史的経緯を語ることのできる物質だと言える。

野次馬根性丸出しのネットメディアやインプレッション目当てのインフルエンサーに踊らされて冷静さを欠いている人は国内外問わず少なくなかったようだが、これらの根も葉もない噂について我々が深入りしても詮無いことである。それよりも、功名心に駆られることなく、何が分かっていて何か分かっていないのかを分別し、結果を批判的に疑い、(正しい測定法で)再現性を検証することが、科学においては何より重要である。ただし、これに関しては本件に限らず、新奇な超伝導物質の報告はまともな研究者ほど取り合わないため、まともな追試結果がなかなか上がってこない、という問題も付きまとう。

今回の一件のような人類社会を一変させ得る技術革新の萌芽を予感させるニュースは、何かと人々の俗物根性を刺激しがちである。門外漢による度を越した無思慮な発言や態度はその都度正されるべきだが、専門家がそうした慈善活動を強いられている様子は見ていて居た堪れないものがある。専門家による「草むしり」の不毛さは、ここ数年のコロナ禍中における医療関係者の様子などを見ていてもよく分かることと思う。最近話題の除草が得意な某企業にはネット空間の「環境整備」も任せたいところである。

余談

ところで、LK-99の組成を見ると金属イオンとしてPb(鉛)が含まれている。一般に鉛は人体に有害であり、素材としてはあまり好ましくないものとされている。このため、仮にPbを含む組成で常温常圧超伝導が発現したとしても、素材としては利用範囲が限定されてしまう可能性がある。

これに似た状況の製品に「ペロブスカイト太陽電池」がある。ペロブスカイト結晶は太陽電池としての応用可能性に期待が高まっており、従来のシリコン系太陽電池に匹敵する高効率な発電効率(20%台半ば程度)をもつ素材も発見されてきている。ペロブスカイト太陽電池には折り曲げが可能で加工も容易であり、シリコン太陽電池には無い工業的に有用な特性がある。

一方、高い光電変換効率を達成しているペロブスカイト結晶の組成は漏れなく鉛を含んでいる。有害物質である鉛は厳格な管理の下でしか利用が認められておらず、法的にも、最近流行りのESG的にも、鉛フリーな素材が強く求められている。ペロブスカイト太陽電池が社会実装されるためには、環境に配慮された素材であるという条件も求められるのである。

なお、鉛が有害というのは、手の洗い忘れなどによる経口摂取によって体内に入ったときに有機物と結合して有毒な化合物を生成するためであり、皮膚に付着するだけで直ちに健康に悪影響が生じる訳ではない。実はシリコン系太陽電池にも鉛は含まれているため、従来の太陽光パネルも環境に配慮されているとは言い難い。

主なペロブスカイト結晶はABX3の組成からなり、ペロブスカイト(perovskite、灰チタン石)と同じ結晶構造を「ペロブスカイト結晶構造」と呼ぶ。ここでAとBは陽イオンであり、Xは酸素イオンやハロゲンなどの陰イオンである。ただし、結晶構造がペロブスカイト構造であればサイトには分子などが置換されていてもよく、例えばAサイトがメチルアンモニウム(MA)分子で置換された(MA)PbI3は代表的なペロブスカイト太陽電池の材料として知られている。ペロブスカイトには高温超伝導、強誘電性、超巨大磁気抵抗、プロトン伝導などの性質を有するものが知られており、その多機能性から様々な方面で研究されている材料である。

工業的に利用できる超伝導物質であるためには、加工や整形が容易であり、かつ高い耐久性を有していなければならない。イオン結晶の場合、ペレット状に成型することはできても、電線などの柔軟性の要求される製品に利用するには相当な技術的困難が予想される。また、酸化に強い物質でないと空気中で利用できないし、時間経過とともに別の物質に化学変化してしまうのであればそもそも使い物にならない。実用化にまで至るには、単に常温常圧超伝導体を見つけさえすればよいという訳ではないのである。

イオン結晶が利用しにくいというのは、食塩をしなやかな一本の電線のように加工するのが難しいのと同じ、と言えば何となくイメージできるだろうか。例えばMgB2の場合は高温超伝導物質群に比べれば$T_c$は低いものの(それでも高いのだが)、金属的な性質をもつため展性や延性に富み、銅酸化物などに比べると線材としての加工・利用が容易である。

超伝導物質の活用例として電力貯蔵に利用できるという説明をよく見かけるが、一般的には永久電流の形式で電力を保存するというものではない。これは超伝導体には「臨界電流」というものが存在するためである。

超伝導体にある一定以上の電流を流す(電圧を課す)、もしくはある一定以上の磁場を課すと超伝導相が破壊されることが知られている。このような超伝導相が維持可能な最大の電流を「臨界電流」と呼び、同様に超伝導相が維持可能な最大の磁場を「臨界磁場」と呼ぶ。したがって、超伝導コイルに幾らでも大きな電流を流せる訳ではない。これについては、超伝導現象を最初に発見したオンネスも永久電流の形で電力貯蔵を試みて失敗したことが知られている(この失敗が臨界磁場の発見に繋がった)。実用的にはフライホイール蓄電システムや揚水発電など電気以外のエネルギー形態(主に位置エネルギーなど)で貯蔵する。

常温に近い転移温度と大きな臨界磁場を有し、かつ加工の容易な超伝導物質が実現することで特に恩恵を受けるのは、医療用MRIやNMR装置ではないだろうか。MRIなどの超伝導磁石には主にニオブチタン合金(NbTi)が利用されており、この$T_c$は10 K、臨界磁場は約15 T(テスラ)である。NbTiは$T_c$が低いため、超伝導状態を維持するには冷却剤として液化ヘリウムを使用する必要がある。だが、現在ヘリウムの価格は高騰の一途を辿っており、20年前に比べて5倍近い価格まで上昇している。また、世界のヘリウム生産量は5割を米国が、3割をカタールが占めており、産出国が偏在しているという希少資源に有りがちな地政学的な問題もある。ヘリウムが手に入りにくい最近の状況は「ヘリウム危機」とも言われるほどで、脱ヘリウムは差し迫った現実的な問題として社会に突き付けられている。こうした事情により、$T_c$が高い、かつ臨界磁場が大きく、加工の容易な材料は、超伝導磁石として潜在的に大きな需要がある。

ヘリウムは天然ガスとともに岩石中から採掘される。ヘリウムは地球上に僅かしか存在せずそもそも貴重なのだが、最近では円安の影響によりヘリウム価格が非常に高騰している。ヘリウムが枯渇すると実験が行えなくなる実験室は多いだろう。某アイドルグループがライヴコンサートの演出用に大量のヘリウムを調達して国内のヘリウムの在庫が枯渇しかけた、という話もあるくらいにはヘリウムは希少である。

» 【参考文献】

後書き

今回注目を浴びたLK-99は「鉛アパタイト」に銅をドープした化合物である。「アパタイト」とは、鮮やかな水色を誇る美しい天然石であり、世界中で産出されている手頃な宝石の一種である。土産物屋で手に取ったことのある人は多いのではないだろうか。

ドイツの地質学者であるアブラハム・ゴットローブ・ウェルナー(Abraham Gottlob Werner、1749~1817)は、1786年に自身が発見した鉱物を “apatite” と名付けた。この名は「偽計」や「策略」を意味するギリシア語の “ἀπατάω” (apataó:欺く)から取られたものだが、これはアパタイトがアクアマリンやアメシストなど他の高価な鉱物と見間違えやすいことに由来している。

LK-99の論文が投稿されてからちょうど一ヶ月。常温常圧超伝導が達成されたかもしれないという驚きのニュースは世界中を駆け巡り、物性物理学にそれほど関心の無い層にもリーチするほど高い関心を集めた。アパタイトの類縁体であるLK-99は、その名の通り見事に人々を

因みに、アパタイトの石言葉には「信頼」や「自信」、「悲しみや嘆きを克服する」といった意味があるそうである。近い将来、再び同じような常温常圧超伝導の「達成報告」が世間を騒がせるのは間違いないだろう。それらの報告は今までと同様に玉石混交となるだろうが、真に常温常圧超伝導が実用化された社会の到来をいつか迎えられることを願ってやまない。

“LK-99の追試結果と一連の騒動に関する雑記” への1件の返信