レポート課題や卒業論文をTeX形式で作成しなければならないとき、環境構築に手間取ったり、バージョン管理が煩雑だったりした経験はないでしょうか。そんな時の強い味方が「Overleaf」です。今回はOverleafの使い方についてご紹介します!

Overleafとは

Overleafは簡単に使えるオンラインの共同LaTeXエディタであり、大学生・大学院生を中心にユーザーが増えてきているアプリです。

$\TeX$を使おうと思ったら、普通は自分のコンピュータに$\TeX$環境を構築する必要があります。$\TeX$環境の構築は非常に面倒なものですが、Overleafを使えばそのような準備が全く不要となり、ネット環境とブラウザさえあればすぐに原稿の執筆が可能です。この手軽さがOverleafの強みの一つだと言えます。環境構築の必要が無いので、ちょっとした隙間時間にスマートフォンから編集できるのも嬉しいポイントです。

Overleafは日本語ドキュメントをコンパイルできるので平仮名もカタカナも漢字も使用できます。文書ファイルのデータは全てクラウド上に保存されるため、複数人で共同作業で文章を編集していたとしてもバージョンの管理が容易です。指導教員と共有しておけば添削もラクに済むはずですし、共著者との投稿論文の執筆も効率化できます。また、多数の原稿テンプレートも用意されており、これらをダウンロードして利用するだけでも使う価値があります。

Overleafの始め方(日本語の有効化)

Overleafはユーザー登録をすれば無料で誰でも簡単に利用することができます。

まずOverleafの公式サイトへ移動します。

メールアドレスとパスワードを登録すればアカウントを有効にするようメールが来るので、記載されたリンクを踏みます。リンクから Confirm Email のページに飛ぶので Projects から新たなプロジェクトを立ち上げます。

「プロジェクト例」から適当な名前を付けて立ち上げると、既にフォーマット済みのTeXファイルが開きます。

あとはこれを編集してコンパイルするだけなのですが、作業を始める前にやらなければならないことがあります。初期設定のままでは日本語が使えないからです。

まず左上の「メニュー」を開き、コンパイラを「LaTeX」に変更します。

次に同じプロジェクト内で「latexmkrc」というファイルを作成し、以下のように書き込みます。最後の2行については公式のガイドラインには特に記載がありませんが、通例付け加えるようなので書き足しておくのが良いと思います。

$latex = 'platex'; $bibtex = 'pbibtex'; $dvipdf = 'dvipdfmx %O -o %D %S'; $makeindex = 'mendex -U %O -o %D %S'; $pdf_mode = 3;

それから、プリアンブルには \usepackage[utf8]{inputenc} などと書いておきます。これでようやく日本語が使えるようになりました。(公式にはこちらを参照のこと)

その他の細かいことは公式のドキュメンテーションに(英語ですが)きちんと記載されているので適宜参照して下さい。

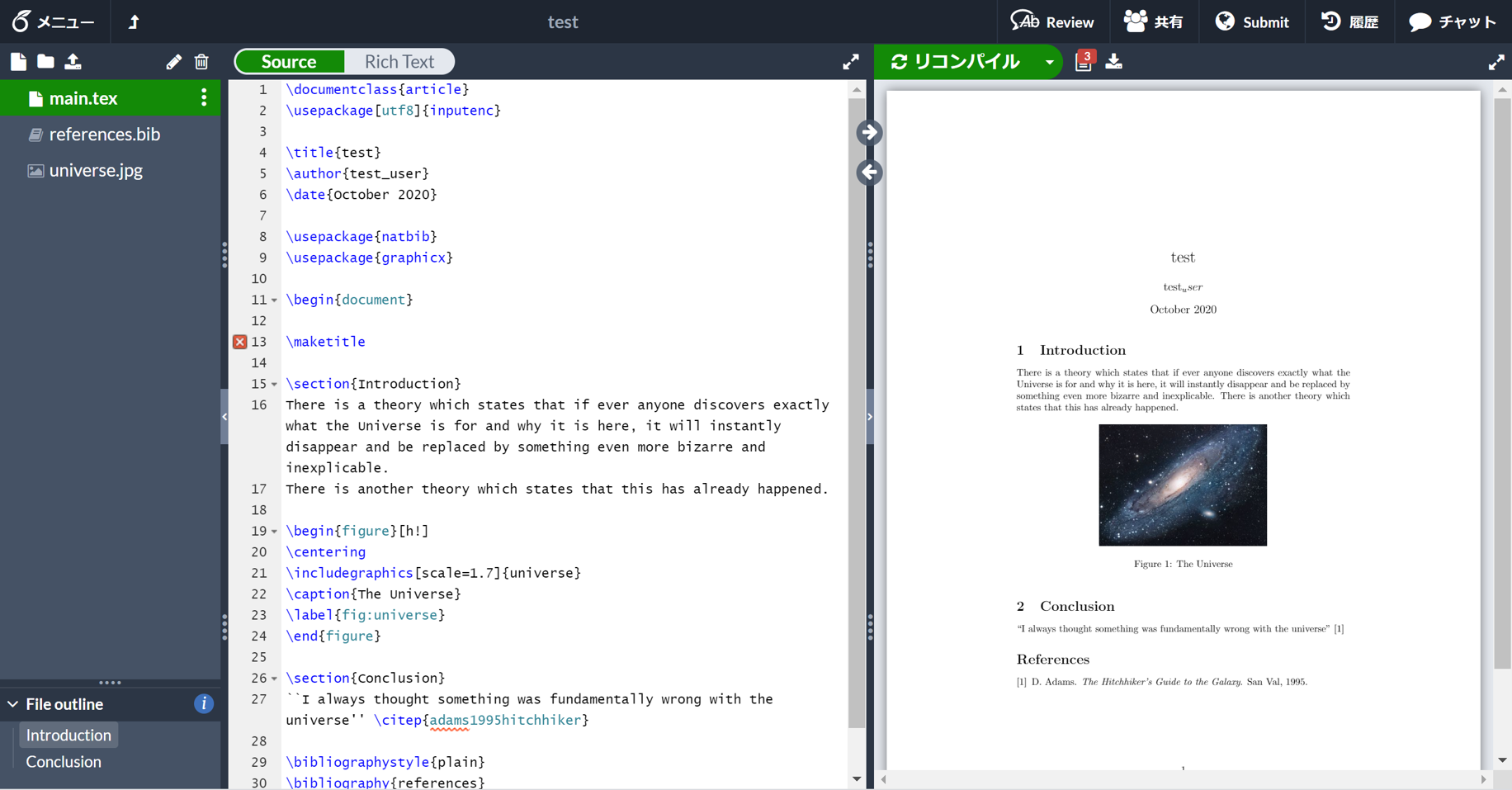

図の入れ方

プリアンブルに \usepackage{tikz} や \usepackage{graphicx} と書いておきます。

同じプロジェクト内に画像をアップロードして名前を以下のように指定すると画像を表示することができます。ここでは「universe.jpg」という名前でアップロードしてあります。

\begin{figure}[htp]

\centering

\includegraphics[width=4cm]{universe.jpg}

\caption{An image of a galaxy}

\label{fig:galaxy}

\end{figure}

$\TeX$ファイルの例をこのページの下の方に掲載しているので、コピペして挙動を確かめてみて下さい。

参考文献の入れ方

プリアンブルに

\usepackage[resetlabels,labeled]{multibib}

と書いておき、

\bibliographystyle{plain}

\bibliography{references}

と末尾(\end{document} の直前など)に書いておけば参考文献リストが表示されます。

参考文献に関する内容は references.bib という名前の別ファイルに書いておきましょう。フォーマットによっては既に用意されているものもありますが、無い場合は自分でファイルを作成して以下のように記入して下さい。

@article{Pulli2012Real-timeOpenCV,

title = {Real-time computer vision with OpenCV},

year = {2012},

journal = {Communications of the ACM},

author = {Pulli, Kari and Baksheev, Anatoly and Kornyakov, Kirill and Eruhimov, Victor},

doi = {10.1145/2184319.2184337},

number = {6},

month = {6},

pages = {61},

volume = {55},

publisher = {ACM}

}

@article{Miller1995WordNet:English,

title = {WordNet: a lexical database for English},

year = {1995},

journal = {Communications of the ACM},

author = {Miller, George A.},

doi = {10.1145/219717.219748},

number = {11},

month = {11},

pages = {39--41},

volume = {38},

publisher = {ACM}

}

@article{einstein,

author = "Albert Einstein",

title = "{Zur Elektrodynamik bewegter K{\"o}rper}. ({German})

[{On} the electrodynamics of moving bodies]",

journal = "Annalen der Physik",

volume = "322",

number = "10",

pages = "891--921",

year = "1905",

DOI = "http://dx.doi.org/10.1002/andp.19053221004",

keywords = "physics"

}

参考文献のナンバーは \cite{einstein} などとして呼び出します。「einstein」は article の名前で、@article の最初の引数に指定している名前です。これで番号の順番を気にせず好きなところで引用することができます。@article の他にも @book や @online などの属性で定義することができます。

なお、references.bib に書かれた文献は下から順にナンバリングされるので、書き込む順番には注意しましょう。

$\TeX$ファイルの例

以下に例を示します。ご自由に改変してご利用下さい。

\documentclass{jsarticle}

\usepackage[utf8]{inputenc}

\usepackage{tikz}

\usepackage{bm}

\usepackage{graphicx}

\usepackage{ascmac}

\usepackage[resetlabels,labeled]{multibib}

\title{卒業論文}

\author{●●大学\\\

学籍番号 氏名}

\date{2021年3月}

\begin{document}

\maketitle

\tableofcontents

\newpage

\section{現状と問題点}

イントロ部分\cite{einstein}

\begin{figure}[htp]

\centering

\includegraphics[width=4cm]{universe.jpg}

\caption{An image of a galaxy}

\label{fig:galaxy}

\end{figure}

\subsection{近年の現状}

最近の現状\cite{Miller1995WordNet:English}

\subsection{解決すべき問題点}

問題提起\cite{Pulli2012Real-timeOpenCV}

\section{解決策の提案}

問題提起に対するアプローチ

\section{実験手法}

\subsection{手法1}

手法その1

\subsection{手法2}

手法その2

\section{結果}

\subsection{実験1の結果}

実験その1の結果

\subsection{実験2の結果}

実験その2の結果

\section{考察}

得られた結果に対する考察

\subsection{実験1に関する考察}

考察その1

\subsection{実験2に関する考察}

考察その2

\section{結論}

実験・考察から得られる結論

\bibliographystyle{plain}

\bibliography{references}

\end{document}

セキュリティ上の注意

学科のレポート課題程度であれば基本的には無料プランで事足りると思いますが、無料プランではリンクさえ知っていれば誰でも文書を閲覧できる状態になっています。もし内容が外部に漏れると困る場合は、有料プランにグレードアップするか、有料プランのアカウントを持っている人にプロジェクトを作成してもらい、共同執筆者として招待してもらいましょう。

$\TeX$文書を作成する方法はOverleaf以外にも沢山ありますが、手軽に始められて共同作業が簡単なのはOverleafの大きな利点です。たまにはレポート課題をWordではなく$\TeX$で書いてみるというのも勉強になると思います。

勿論レポートに使えるだけではなく、Overleafは科学雑誌や学会に投稿するためのテンプレートを多数提供しています。IEEEやSpringerはOverleafを使った投稿の可能性について言及しており、今後もますます多くのユーザーに使用されるツールになることは間違いありません。